Lebenswandel

Corona-Leere oder Corona-Lehre?

Die Signatur von Jahresrückblicken ist oftmals vorhersehbar. Es sind die Geschehnisse des privaten Lebens, die dort im Vordergrund stehen, oder die mit Institutionen unterschiedlichster Art verbundenen Resultate mit Blick auf die einstigen Ambitionen und Vorhaben des zu Ende gehenden Jahres. Die Authentizität solcher Rückblicke ist erfahrungsgemäß etwas zweifelhaft, es darf dort nämlich heimlich sublimiert und vorsichtig geglättet werden, solange die kleinen Realitätsmanipulationen nicht allzu offensichtlich sind.

Katastrophale Ereignisse dagegen erfordern, in ihrem tatsächlichen Ausmaß mitsamt den Verstörungen, die sie hinterlassen haben, thematisiert zu werden. Das Unheil, das sie angerichtet haben, darf nicht bagatellisiert werden. Ihre Opfer haben ein Anrecht auf Gehör. Wer die Realität einer Katastrophe leugnen möchte, muss rücksichtslose Korrekturen an ihr vornehmen, gewagte bis absurde Interpretationen lancieren. Wer der Wucht ihrer Wirklichkeit davonlaufen will, muss seine Phantasie zwecks geschwinder Normalisierung des Anormalen – gelinde gesagt – überanstrengen. Die Corona-Pandemie war und ist eine solche Katastrophe. Die Rückschau auf ihr Wüten und der Vorausblick auf ihre Folgen entziehen sich der üblichen Rhetorik der Jahresrückblicke, deren eingefahrenen und vorhersehbaren Mustern, Diagnosen und Prognosen. Wir sind mittendrin, eingefangen in unserer ganzen Subjektivität und – als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler – gleichzeitig dazu angehalten, die Wahrheitspflicht als unser ureigenes Ethos ernst zu nehmen.

Die Pandemie ist ein gesellschaftliches Totalereignis. Kaum ein Lebensbereich bleibt verschont. Das Virus durchdringt und betrifft das Ganze. Erst in einigen Jahren werden wir die gravierenden Folgen dieses Geschehens genauer kennen – seine sozialen, psychischen, medialen, ökonomischen und politischen Folgen. Vorläufig sollten wir uns allzu scharfer Diagnosen und allzu schneller Therapievorschläge enthalten. Wir fahren allesamt auf Sicht. Vielleicht sind wir sogar unterwegs zu einer "Kultur der Provisorien" (Hans Blumenberg). Dennoch – wer von uns hat nicht im mehr oder weniger stillen Kämmerlein bereits darüber nachgedacht, was die Corona-Zeit für sie oder ihn bedeutet? Etwas emphatisch ausgedrückt lautet die Frage "Wollen wir so leben wie bisher? Welches Leben können und sollten wir führen?"

Generationenvertrag mit Zukunft

Ich bin mir dessen sehr wohl bewusst, dass es auf diese Fragen unterschiedliche Antworten gibt und geben wird. Wenn wir uns allerdings um keinerlei Antwort bemühten, hinterließe die Corona-Zeit eine bloße Leere. Ich plädiere dafür, diese Zeit als eine Lern-Zeit zu betrachten. "Corona magistra vitae" lautet dann die Abwandlung eines sehr berühmten Diktums. Es gilt, Lehren aus dieser dramatischen Episode zu ziehen. Dabei sei eine kleine Warnung mit auf den Weg gegeben: Wir dürfen nicht vergessen, dass wir längst nicht alle auf die gleiche Art und Weise betroffen sind. Einige sind privilegiert, und ich gehe davon aus, dass die meisten, die diesen Beitrag lesen, berufsbedingt und daher sozialpositioniert zu jenen Privilegierten gehören. Wir sitzen nicht im selben Boot.

Für mich ist diese Zeit in erster Instanz eine Unterbrechung, eine vertikale Unterbrechung: Die Natur überwältigt – in unsichtbarer Gestalt – die Tempi und Räume des Lebens, weitestgehend unangekündigt. In gewisser Weise demütigt sie uns: das Virus entzieht sich unseren Sinnen und unserer Wahrnehmung, es sei denn, wir bewegen uns im virologischen Umfeld. Seine "Größe" ist für unsere konservativen Sinne eine "quantité négligeable" und kontrastiert mit unserem evolutionär eingeübten Gefahrenempfinden. Seine desaströsen Folgen sprechen jener Wahrnehmung und diesem Empfinden allerdings Hohn. Allein schon aus diesem Grund ist die Krise total. Wir sind aus unserem kulturellen Habitus herauskatapultiert worden: Die Reichweite unseres bewegten Lebens wächst nicht, sondern schrumpft. Die Ferne wird plötzlich wieder ferner, die Nähe rückt näher. Unsere Beschleunigungsfreudigkeit wird enttäuscht, der Alltag wird langsamer, für Einige sogar an der Grenze zum Stillstand. Mit Bequemlichkeit hat dies nichts zu tun. Das Leben wurde nicht einfacher, sein Rhythmus nicht unbedingt genussreicher. Aber wir können die Lage auch als Anlass zur Aufklärung betrachten – zur Aufklärung über unsere Daseinsweise, über deren Prioritäten und nicht zuletzt über deren Illusionen.

"Was wir brauchen, ist eine lebensdienliche Askese."

Ich habe mich dazu durchgerungen, diese Situation als Chance zu verstehen und meine eigenen Blindheiten zu detektieren. So soll beispielsweise das Fliegen auf ein absolutes Mindestmaß reduziert werden. Ich will nicht in die Falle des Statuskonsums treten, der darin besteht, dass die Anzahl der Flugreisen als Indikator für den Eigenwert auf dem Wissenschaftsmarkt verstanden wird. Das Wissen um ökologische Zusammenhänge verlangt nach praktischen Konsequenzen, sonst wird es zur bloßen Masche. Die gelungene Wasserpredigt darf nicht mit einem Besäufnis belohnt werden. Was wir brauchen, ist eine lebensdienliche Askese, also die permanente Überprüfung der Selbstverständlichkeiten und die Einübung in die freundliche Alternative einer von Konsumzwängen und Luxusangeboten befreiten Existenz.

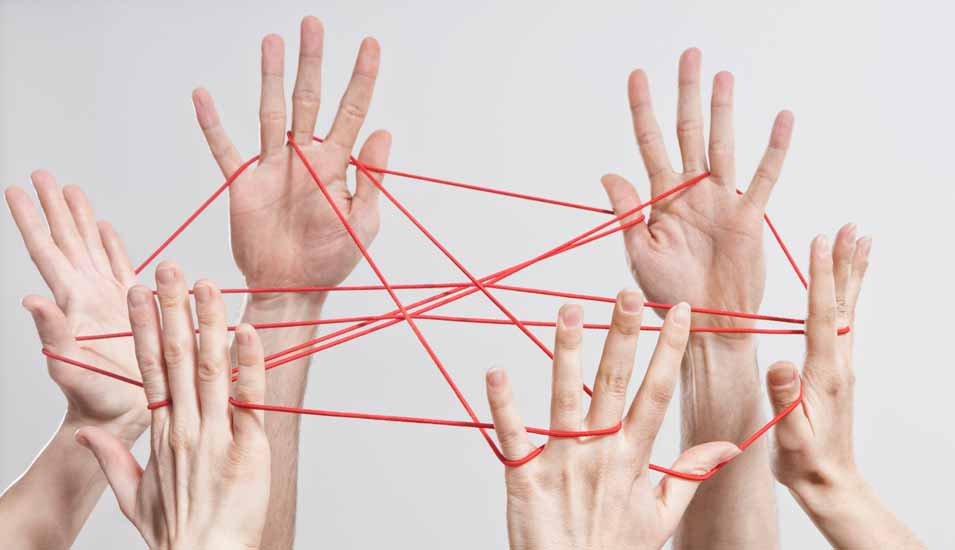

Die Verwerfungen, die überall sichtbar werden und nicht zuletzt den Kunst- und Kultursektor heimsuchen, beunruhigen mich zutiefst. Ebenso tun das die Eruptionen schierer Unvernunft, die blanke Esoterik, die überall einen fröhlichen Urstand feiert, der Hass auf elementare Formen der Solidarität und Rücksichtnahme, aber auch die vermessene Hoffnung, baldmöglichst zur einstigen Normalität zurückkehren zu können, unbelehrt und erfahrungsresistent. Also werde ich das Lied der Veränderung anstimmen, mich und andere in einen Lernprozess hineinlenken, der vermutlich hin und wieder Schmerzen verursachen wird, Schmerzen der Abnabelung als Übergang in eine Lebensweise, die es verdient, als Versuch eines Generationenvertrags mit Zukunft gelesen zu werden.

0 Kommentare