Weltfrauentag

Weit entfernt vom Parität-Panorama

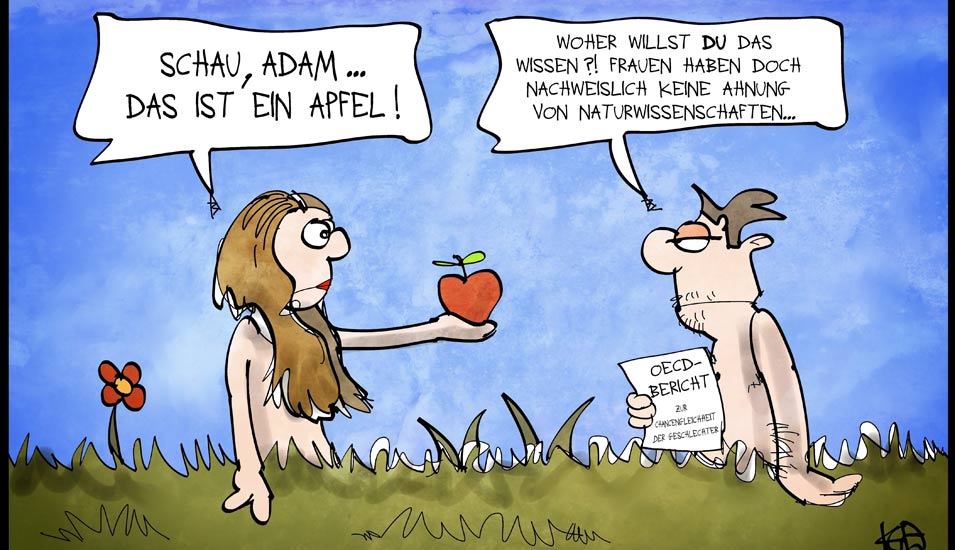

Der Weltfrauentag am 8. März soll weltweit ein Zeichen für Gleichstellung in der Gesellschaft setzen, denn die ist bis heute noch nicht erreicht – auch nicht in der Wissenschaft. Der Anteil von Frauen in der Forschung schwankt sehr stark.

In Argentinien sind laut OECD (2021) über die Hälfte der Forschenden weiblich, in Japan lediglich ein Drittel. Deutschland bildet mit etwa 30 Prozent eins der Schlusslichter im europäischen Vergleich. "Frauen sind demnach in Deutschland in der Wissenschaft nach wie vor unterrepräsentiert", so Myriam Bechtoldt, Psychologin und Professorin für Leadership an der EBS Universität gegenüber Forschung & Lehre.

Das bestätigt auch Dr. Lena Weber vom "Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung" (CEWS) am "Leibniz-Institut" in Köln. "Weder strukturell, noch kulturell-normativ kann von Gleichstellung die Rede sein." Zwar sei beim Studienstart das Geschlechterverhältnis nahezu ausgeglichen, aber die Geschlechter verteilen sich ungleich auf die Studienfächer und der Anteil von Frauen nimmt mit jeder Qualifikationsstufe ab.

"Weder strukturell, noch kulturell-normativ kann von Gleichstellung die Rede sein."

Dr. Lena Weber, "Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung”, Köln

Erfolgsbedingungen für Frauen nach wie vor härter

"Die Gründe dafür sind vielfältig", so Bechtoldt, "eine Reihe von Forschungsbefunden der letzten Jahre zeigt, dass die Erfolgsbedingungen für Frauen in der Wissenschaft nach wie vor härter sind als für Männer." Forschungsarbeiten von Frauen würden weniger häufig zitiert sowie strenger und länger begutachtet. Zudem "werden Frauen als weniger leistungsfähig angesehen", so Weber.

"Frauen werden als weniger leistungsfähig angesehen."

Dr. Lena Weber, "Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung”, Köln

Damit aber nicht genug: Laut der europaweiten Befragung UniSAFE haben etwa zwei Drittel der Wissenschaftlerinnen geschlechterbasierte Gewalt erfahren. "Selbst an der Spitze von wissenschaftlichen Einrichtungen sind Frauen in akademischen Führungspositionen eher davon betroffen, öffentlich degradiert, nicht wiedergewählt oder entlassen zu werden", so Weber.

Bechtoldt liefert noch ein weiteres Beispiel: Auf einem Online-Stellenmarktforum enthielten Beiträge über Frauen in der Wissenschaft viel weniger Begriffe, die sich auf ihre akademische Expertise bezogen, jedoch viel mehr Bemerkungen über persönliche Informationen, das äußere Erscheinungsbild oder den Familienstand.

Themen-Schwerpunkt "Gleichstellung"

Leaky Pipeline, gläserne Decke, Pay-Gap: Wie entwickelt sich die Gleichstellung von Frauen und anderen an der Hochschule unterrepräsentierten Gruppen? Inwiefern hat die Corona-Pandemie die Karriere von Forscherinnen beeinflusst? Im Schwerpunkt "Gleichstellung" finden Sie ausgewählte Beiträge zu Aspekten der Gleichstellung in der Wissenschaft.

Kinder sind große Hürde für Forscherinnen

Der Familienstand beeinflusst die Wissenschaftskarriere von Frauen massiv. "Frauen, vor allem mit Kindern, haben ein höheres Risiko für Beschäftigungsinadäquanz", sagt Dr. Nancy Kracke, wissenschaftliche Mitarbeitern der Abteilung Bildungsverläufe und Beschäftigung am Deutschen Zentrum für Hochschul-und Wissenschaftsforschung (DZHW) gegenüber Forschung & Lehre. Die Geburt des Kindes führe laut Kracke tendenziell dazu, dass Frauen ihre Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt reduzieren, während bei Männern das Gegenteil der Fall ist. "Von Parität zwischen Männern und Frauen sind wir weit entfernt", sagt Kracke.

"Frauen, vor allem mit Kindern, haben ein höheres Risiko für Beschäftigungsinadäquanz."

Dr. Nancy Kracke, wissenschaftliche Mitarbeitern der Abteilung Bildungsverläufe und Beschäftigung am DZHW

Bechtoldt und Karin Kreutzer, Professorin für Social Business, ebenfalls an der EBS Universität, haben über 1.000 Professorinnen und Professoren in Deutschland zu ihrer Lebenssituation bei ihrer Erstberufung befragt. Mehr als die Hälfte der Frauen waren zum Zeitpunkt ihrer Erstberufung kinderlos, wobei über die Hälfte der Männer mehr als ein Kind hatte.

Bechtoldt und Kreutzer meinen, dass sie nicht sagen könnten, ob hier auch ein Selbstselektionseffekt vorliege: Ob Frauen in der Wissenschaft einen weniger starken Kinderwunsch verspüren als Männer. "Naheliegender erscheint aber, dass Frauen ihren Kinderwunsch aufschieben, solange ihre berufliche Zukunft noch ungeklärt ist, während es für Männer nach wie vor einfacher ist, beides zeitgleich zu realisieren: Karriere und Familie", so Bechtoldt.

"Frauen übernehmen nach wie vor einen Großteil der Fürsorgearbeit, so dass ihnen die Zeit für abendliche Netzwerktreffen fehlt", erklärt Kreutzer. "Unsere Studien zeigen, dass Frauen oft ihren eigenen Netzwerke unterschätzen und Kontakte weniger für ihre berufliche Entwicklung nutzen". Und auch Professor Hubert Detmer, Justitiar beim Deutschen Hoschulverband (DHV)bestätigt: "Nach unseren Beobachtungen sind Wissenschaftlerinnen häufig – unter anderem aus familiären Gründen – weniger mobil als männliche Wissenschaftler. Dies führt dazu, dass es im Lebenszyklus einer Wissenschaftlerin weniger Berufungs- und Bleibeverhandlungen gibt als bei ihren männlichen Pendants."

"Nach unseren Beobachtungen sind Wissenschaftlerinnen häufig – unter anderem aus familiären Gründen – weniger mobil als männliche Wissenschaftler."

Hubert Detmer, Justitiar beim Deutschen Hoschulverband

Gender-Pay-Gap durch Gender-Bias

Der Gender-Bias schlägt sich auch monetär nieder. Das zeigen die Untersuchungen zum Gender-Pay-Gap in der Wissenschaft in Deutschland. "In allen wird deutlich, dass seit der Einführung der individuell verhandelbaren Zulagen bei der W-Besoldung Frauen schlechter abschneiden", so Weber. "Der reale Gender-Pay-Gap zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beruht nach unseren Beobachtungen in erster Linie darauf, dass die Universitäten die ihnen zur Verfügung stehenden W2- und W3-Stellen immer noch sehr unterschiedlich verteilen", erläutert Hubert Detmer.

"In den Geistes- und Sozialwissenschaften spielt W2 eine starke Rolle, während in anderen Fächern W3-Positionen an Universitäten deutlich dominieren. Auch werden in W2-Positionen regelmäßig weniger Leistungsbezüge gewährt als in W3-Professuren. Das führt im Ergebnis zu einer niedrigeren Besoldung von Frauen auf der Professur", so Detmer weiter.

Zudem bestünde, so zeige es laut Bechtoldt die Forschung, ein Zusammenhang zwischen dem Körpergewicht von Frauen und ihrer Gehaltshöhe. "Frauen verdienen umso mehr, je niedriger ihr Körpergewicht ist. Dies ist ein weiteres Zeichen für die bestehenden Ungleichheiten, denen Frauen auf dem Arbeitsmarkt ausgesetzt sind", sagt Bechtoldt. Zusammen mit Kreutzer setzt sie sich dafür ein, dass Frauen gleiche Chancen bekommen. "Der Weg dafür beginnt damit, das Spiel zu optimieren, nicht die Frauen. Fix the game, not the dame", betonen die Professorinnen.

"Stop the tenure clock" sei eine Forderung, die in den USA schon seit Anfang der 2000er Jahre gestellt wird, erklärt Bechtoldt, und der Universitäten dort auch nachgekommen sind. Es ging darum, die Berufungspolitik in Universitäten zu ändern, die auf Männer ausgerichtet war, die sich primär ihrer Karriere widmen konnten und für die die Familiengründung keine Verzögerung in ihrem Schaffensprozess bedeutete, erläutert Bechtoldt weiter.

"Es mangelt an Verbindlichkeit"

"Ein ähnlicher Bewusstwerdungsprozess hat seither auch in Europa stattgefunden", sagt Bechtoldt. Doch auch dabei gibt es Unterschiede, erklärt Anke Lipinsky, die Kollegin von Frau Weber am CEWS. Sehr gut dastehen würden laut ihr Irland und Österreich. "Beide Länder haben politische Gleichstellungsziele eng mit dem wissenschaftlichen Bewertungssystem verzahnt und dadurch starke Anreize für Chancengleichheit auf dem Campus geschaffen", sagt Lipinsky in einem Interview mit Forschung & Lehre.

In Deutschland sind in den letzten Jahrzenten einige gute Initativen entwickelt worden, darüber sind sich die Expertinnen Bechtoldt, Kreutzer, Lipinsky und Weber einig: wie etwa das Professorinnen-Programm des Bundes und der Länder oder die forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Auch das CEWS und andere Forschungseinrichtungen bieten eine gute Datenbasis zur Gleichstellung von von Forscherinnen an Hochschulen. Bei der Datenbank INKA kann man sich über gleichstellungspolitische Maßnahmen informieren und zu neuen Qualitätsstandards angeregt werden.

"Man kann allerdings auch von einem Flickenteppich der Gleichstellung sprechen: Es gibt höchst unterschiedliche Voraussetzungen an den jeweiligen Standorten und noch wenig Verständigung über Qualitätsstandards", so Weber. Das deckt sich mit Lipinskys Einschätzung zu Deutschland: "Es mangelt an Verbindlichkeit und einer einheitlichen Vorstellung, was erreicht werden soll", sagt sie. Insgesamt sei die Aufmerksamkeit und Wahrnehmung für mehr Geschlechtergerechtigkeit gestiegen.

"Es mangelt an Verbindlichkeit und einer einheitlichen Vorstellung, was erreicht werden soll."

Dr. Lena Weber, “Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung”, Köln

Zusammenarbeit und ausreichende Finanzierung gefragt

"Es ist nun an der Zeit, auf den verschiedenen Ebenen – organisational, Bundesländer und Bund – gut zusammenzuarbeiten und entsprechende Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit eine langfristige Entwicklung Richtung Geschlechtergerechtigkeit geschehen kann", fordert Weber. Sie würde sich für die Zukunft wünschen, dass es "selbstverständlich wird, als Frau und Arbeiterkind mit Migrationsgeschichte begeistert der wissenschaftlichen Erkenntnis zu folgen sowie dafür einen guten, gesicherten Arbeitsplatz in der Wissenschaft zu erhalten", sagt sie. Dem schließt sich Kracke an.

Auch Kreutzer und Bechtoldt wünschen sich, "dass sich die Strukturen ändern, in denen die oben beschriebene mehr oder weniger bewusste Voreingenommenheit gegenüber Frauen – der Hälfte der Bevölkerung – möglich ist." Frauen sollten sich ihres Marktwerkes bewusst sein, so die beiden, und ihren beruflichen Erfolg nutzen. Denn die Nachfrage nach qualifizierten Frauen sei noch nie so hoch gewesen wie heute.