Ein ethnologischer Blick auf die Liebe

In Indonesien sagt man 'Cinta'

Forschung & Lehre: Herr Antweiler, Sie haben viel in Indonesien geforscht. Nehmen wir einmal an, Sie wären nicht in Deutschland, sondern dort aufgewachsen: wie würden Sie wohl heute lieben?

Christoph Antweiler: Liebe wäre für mich vor allem ein Konzept des Vertrauens und der Fürsorge. Meine Ehe zu einer Frau wäre in der Regel arrangiert worden. Es wäre dabei nicht so sehr um uns gegangen, sondern darum, zwei Familien zu vereinigen und sich gegenseitig zu unterstützen. Meine Ehe würde ich als einen Prozess verstehen, in dem wir uns immer besser kennenlernen und lieben lernen würden. Sex würde dabei dazugehören, aber nur, weil man es eben macht. Denn um romantische Liebe, wie wir sie zum Beispiel in Europa hochhalten, ginge es nicht. Im Gegenteil: Man sollte sie auf keinen Fall öffentlich zeigen. Gerade in ländlichen Regionen Indonesiens gilt sie auch heute noch als gefährlich.

F&L: Inwiefern?

Christoph Antweiler: Zur romantischen Liebe gehören neben dem Konzept einer auf Dauer angelegten Beziehung eine Idealisierung des Partners und eine erotische Komponente. Dazu gehören physiologische Symptome: die Körpertemperatur steigt, man nimmt nichts mehr außer die geliebte Person wahr und hält sich gemeinsam für das Zentrum der Welt. Das setzen einige gesellschaftliche Gruppen mit einer Krankheit gleich. Viele Menschen gehen zu einem Heiler, um sich davon befreien zu lassen.

F&L: Wie entstehen solch verschiedene Konzepte der Liebe?

Christoph Antweiler: Das sind komplexe Prozesse, die sich nicht so leicht zusammenfassen lassen. Es ist wie bei anderen kulturellen Eigenschaften eine Kombination aus der Entwicklung von Sprache, Weltbildern und Religionen. Es ist meiner Meinung nach aber auch der falsche Ansatz, direkt nach den kulturellen Unterschieden zu schauen. Wir haben vieles gemeinsam.

F&L: Was ist das Universelle an der Liebe?

Christoph Antweiler: Ihr Kern. Die Konzeption, dass es eine besondere Form menschlicher Beziehung ist, eine sehr nahe Beziehung, die sehr positiv bewertet wird und sich wegen ihrer Nähe tendenziell auf zwei oder wenige Menschen beschränkt. Gemeinsam ist uns auch, dass bestimmte Aspekte rund um die Liebe klar geregelt sind. Das betrifft, wen wir heiraten, wie viele wir heiraten und wo wir nach der Ehe leben – macht man etwa einen neuen Haushalt auf, oder zieht man in den väterlichen oder mütterlichen Haushalt. Wie Gesellschaften mit dem Gefühl der Liebe umgehen, lässt sich oft auch an ihrer Sprache erkennen.

F&L: Was ist über den Zusammenhang von Sprache und Liebe bekannt?

Christoph Antweiler: Die Verfügbarkeit der Wörter zu einer Emotion kann beeinflussen, wie stark wie diese fühlen. Aber es ist nicht so, dass man nicht ein Gefühl von Liebe hat, wenn man keine Wörter kennt, dieses zu beschreiben. In vielen Gesellschaften gibt es kein Wort für Liebe. In Indonesien würde man in der Nationalsprache etwa "Cinta" verwenden, das nah ist an dem Wort für mitleiden, mitfühlen. Die Gruppe der "Makassar" nutzt etwa 30 Wörter für bestimmte Arten von Liebe, etwa für die fürsorgende Liebe, oder für die Liebe zwischen Eltern und Kindern.

F&L: Im Deutschen gibt es den Begriff der "Zwangsheirat". Wörtlich übersetzt in die malaiische Sprache wäre es "perkahwinan paksa". Hat diese Bezeichnung dieselbe negative Konnotation?

Christoph Antweiler: Das kann ich so nicht sagen. Die "Zwangsehe" ist aber tatsächlich der seltenere Fall, Typischer ist, dass die Ehen arrangiert sind und wenn man genauer hinguckt, stellt man fest, dass Personen genommen werden, die sich zumindest schon einmal gesehen haben. Und sie lernen sich vorher kennen. Astrologen und Heiler begleiten das Paar, ermitteln einen passenden Zeitpunkt für die Ehe und helfen bei der gegenseitigen Anziehung nach.

F&L: Das klingt sehr harmlos. Viele Menschen leiden massiv unter solchen Eheschließungen.

Christoph Antweiler: Ich will die arrangierte Ehe nicht romantisieren, aber das sollte man auch nicht mit unserer Art zu lieben tun. Das Bild von Liebe ist sehr eurozentrisch oder atlantozentrisch. Der Großteil allen empirischen Wissens stammt aus dem Westen, genauer: aus den USA und davon fast alles aus Kalifornien und davon wiederum fast alles aus psychologischen Studien in Laborsituationen.

F&L: Seit wann beschäftigen sich Ethnologen mit der Liebe und was machen sie anders als zum Beispiel Psychologen?

Christoph Antweiler: Intensiv beschäftigt man sich in der Ethnologie erst seit den vergangenen 25 Jahren mit der Liebe. Wir machen Feldforschung, reisen in das Land, über das wir mehr erfahren wollen, lernen die Sprache und leben dort ein, zwei Jahre mit den Menschen vor Ort. Wir wollen so nah dran sein, wie möglich, und müssen gleichzeitig die notwendige Distanz für das wissenschaftliche Arbeiten wahren.

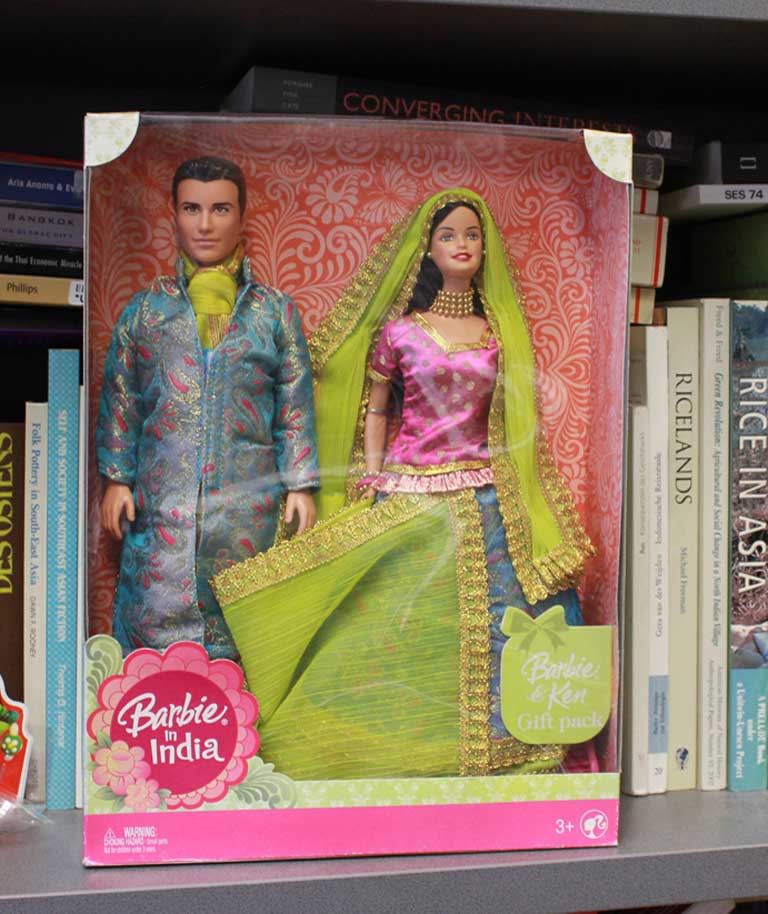

F&L: Sie waren zuletzt vor einem Jahr in Indonesien. Wie stark überträgt sich die europäische oder auch amerikanische Art zu lieben auf das Land – nicht zuletzt über Eindrücke aus den Medien?

Christoph Antweiler: Es ist in der Tat so, dass sich etwas dadurch ändert, dass immer mehr junge Menschen in die Stadt ziehen und dort romantische Filme und Familien sehen. Sie lernen, dass moderne Frauen einen Liebhaber haben sollten, zu dem sie eine intensive, auch körperliche Beziehung haben, was bei einigen zu extremen inneren Konflikten führt. Während die einen versuchen, sich heilen zu lassen, leben es andere nach einiger Zeit aus. Dass sich jedoch unser aktuelles Konzept von Liebe weltweit verbreitet, glaube ich nicht – schlicht, weil es nicht funktioniert; zumindest nicht in der aktuellen Form. Es gibt immer mehr Studien, die zeigen, dass Menschen in der Sexualität auf wechselnde Beziehungen ausgerichtet und nur in der fürsorgenden Liebe monogam sind.