Standpunkt

Nachholbedarf beim Bild der Wissenschaft

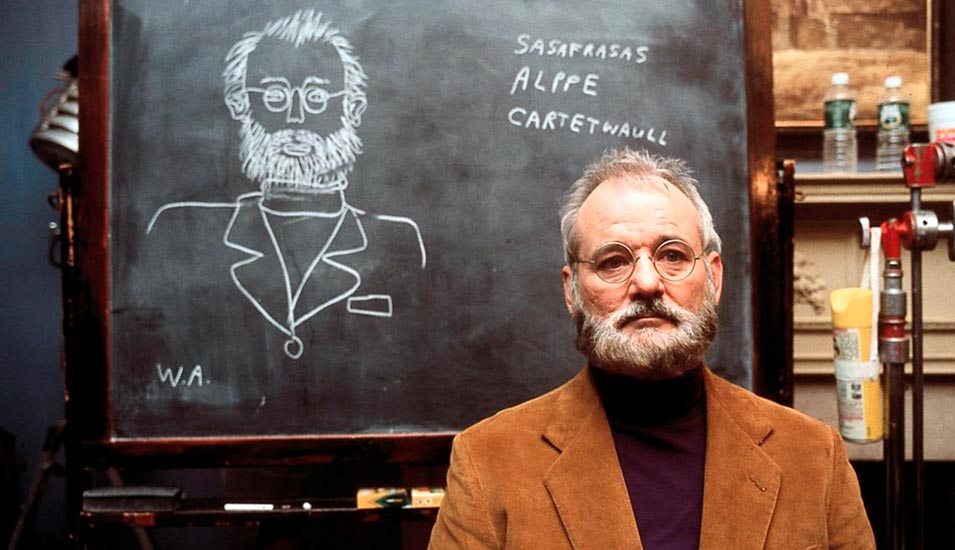

Was ist das Ergebnis, wenn man Studierenden des Masters Medientext und Medienübersetzung folgenden Auftrag erteilt? "Zeichnen Sie eine Person, die im Fernsehen zu ihrer Forschung interviewt wird." In jedem Fall ein ernüchterndes. Denn trotz der Tatsache, dass diese Studierenden während ihres Studiums überwiegend von Frauen unterrichtet wurden, enthalten die Zeichnungen jedes Mal fast ausschließlich Bilder von Männern. Sie zeigen vornehmlich den "klassischen" bebrillten Professor in Laborkittel oder Tweed-Jackett, adrett platziert vor einem – wen überrascht es? – opulenten Bücherregal.

Besteht bei der Diversität in der Wissenschaft noch ein gewisser Nachholbedarf, trifft dies in besonderem Maße auf die mediale Darstellung von Wissenschaft zu. Steckt in uns allen nicht ein bisschen Tweed-Jackett und Laborkittel? Sicher nicht. Die Wissenschaft sollte in den Medien so vielfältig und bunt dargestellt werden, wie sie mit ihren Akteurinnen und Akteuren, ihren Zugängen, Themen und Methoden in Wirklichkeit ist.

Doch wer sollte hierfür Verantwortung tragen? In erster Linie natürlich die Journalistinnen und Journalisten, die sich überlegen können, ob sie in ihrer Berichterstattung auf der altbewährten, aber stereotypen Inszenierung des entrückten und allwissenden Professors beharren oder ob sie nicht doch lieber ein ehrlicheres Bild von Wissenschaft zeichnen wollen. Wir dürfen schließlich nicht vergessen, dass der einzige Zugang vieler Menschen zur Wissenschaft über die Medien erfolgt. Wie wir nicht zuletzt in der Corona-Pandemie gesehen haben, kann es durchaus auch gefährlich sein, wenn diese scheinbar allwissenden Wesen auf einmal eben nicht alles wissen und auch in den Medien auf die Grenzen der Aussagekraft ihrer Ergebnisse hinweisen müssen, wenn es um so zentral das Leben beeinflussende Dinge wie eine Pandemie geht. Die Konsequenz: Skepsis, gegebenenfalls Vertrauensverlust.

Für eine realistische Darstellung der Wissenschaft in den Medien sind aber zuletzt auch wir verantwortlich, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst. Es ist unsere Aufgabe, so zu kommunizieren, dass uns eine breite Öffentlichkeit versteht, wenn wir gebeten werden, dies zu tun. Es ist auch unsere Aufgabe zu protestieren, wenn unsere Forschung zwar medienwirksam dargestellt wird, aber keine Zeit bleibt, auf Unsicherheiten und Limitationen einzugehen. Und warum nicht auch einmal auf eigene Faust die zahlreichen Formate ausprobieren, die inhärent dialogisch angelegt sind und, um die etwas abgedroschene Metapher zu bemühen, eine Kommunikation auf Augenhöhe ermöglichen? Verstehen Sie mich nicht falsch. Nicht jeder ist ein Instagram-Profi und unkritische Forderungen nach einem einfachen Mehr an Wissenschaftskommunikation sind mit Vorsicht zu genießen. Dennoch gilt: Elfenbeinturm ist out.

0 Kommentare