Reinhard Genzel

"Suche den Besten in deinem Feld und lerne von dieser Person"

Forschung & Lehre: Herr Professor Genzel, herzlichen Glückwunsch zum Physik-Nobelpreis 2020. Wie geht es Ihnen – fühlen Sie sich bei dem Rummel um Ihre Person noch inmitten eines schwarzen Lochs oder sind Sie gedanklich schon wieder im wissenschaftlichen Alltag?

Reinhard Genzel: Es sind in der Tat noch immer viele Anfragen und Termine. Das ist teilweise anstrengend, aber es ist auch schön, die Freude an der Forschung teilen und den Menschen erklären zu können, wie so etwas funktioniert.

F&L: …so etwas, wie die Erforschung eines gigantischen schwarzen Lochs in der Mitte unserer Galaxie, rund 26.000 Lichtjahre von uns entfernt. Wie haben die Radioastronomie und Sie zusammengefunden?

Reinhard Genzel: Ich bin erblich vorbelastet. Mein Vater war auch Physiker. Schlimmer noch: Er war auch Max-Planck-Direktor. Ich habe früh erfahren, was Forschung ist und auf Reisen mit meinen Eltern den internationalen Teil des Forscherlebens kennengelernt. Mein Vater war ein sehr guter Lehrer, der Spaß daran hatte, Dinge weiterzugeben. Mit ihm habe ich schon als kleiner Junge Experimente gemacht und die Physik im Studium weiterverfolgt. Bei der späteren Entscheidung für einen Forschungszweig hat mein Vater durchaus Einfluss geübt. Festkörperphysik war sein Feld, "das machst du auf keinen Fall, da bin schon ich", lautete die Ansage (lacht). Er hat mich auf ein neues Institut für Radioastronomie der Max-Planck-Gesellschaft in Bonn aufmerksam gemacht. Dort bin ich hin. Nach ein paar Jahren hatte ich Zweifel, ob es das Richtige für mich ist und habe überlegt, in die Biochemie zu wechseln. Letztlich bin ich aber doch in der Astronomie geblieben.

F&L: Was hat den Ausschlag gegeben?

Reinhard Genzel: Ich hatte die Möglichkeit am Radioteleskop Effelsberg in der Eifel zu forschen – eines der größten Radioteleskope zu jener Zeit. Gleichzeitig konnte ich in den USA mit einem der ganz großen Physiker zusammenarbeiten: Charly" (Charles) Townes, Physiknobelpreisträger aus dem Jahr 1964. Mit ihm zusammen durfte ich die Fortschritte der USA in der Infrarotastronomie erleben, eine einmalige Chance. Mit Townes und in den USA habe ich mein Rüstzeug und meinen Stil der Forschung erlernt.

"Townes hat mich zur experimentellen Astrophysik geführt, die ich in Deutschland weiterverfolgen und sogar verstärken konnte."

F&L: Was ist das, Ihr "Stil" der Forschung?

Reinhard Genzel: Townes hat mich zur experimentellen Astrophysik geführt, die ich in Deutschland weiterverfolgen und sogar verstärken konnte. Das bedeutet, dass ich mir vorab überlege, was ich im Weltraum beobachten will und meine Messinstrumente danach auswähle. Ein solches geplantes Vorgehen war in der Astronomie bis dahin untypisch. Der Beobachtungsgegenstand hing vielmehr von dem verwendeten Messinstrument ab.

F&L: Neben einem Max-Planck-Institut sind Sie mit der University of California, Berkeley, und der LMU München auch an Universitäten tätig – was sind Ihrer Meinung nach die jeweiligen Stärken und wie können sich Universitäten und Außeruniversitäre ergänzen?

Reinhard Genzel: Wenn es um theoretische Forschung und Forschungsarbeiten mit einer relativ kurzen Einarbeitungszeit geht, sehe ich die Universität in der humboldtschen Tradition als Einheit von Forschung und Lehre noch immer auf Platz 1. Hier können Doktorandinnen und Doktoranden ihr wissenschaftliches Handwerkszeug erlernen. In Felder wie der Astrophysik, der Teilchenphysik oder der Weltraumforschung ist es allerdings so, dass die Entwicklung von Experimenten oft zehn bis fünfzehn Jahre dauert und die Kosten entsprechend hoch sind. Die notwendigen Geräte zu bauen, ist eine sehr komplexe Aufgabe, bei der Studierende und Promovierende "nur" mitmachen können. Die Zusammenarbeit zwischen Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, etwa im Rahmen von Exzellenzclustern, halte ich daher für eine sehr gute Sache.

F&L: Ihr persönlicher Weg scheint stark von einzelnen Personen gezeichnet. Für wie wichtig halten Sie solche Mentorinnen und Mentoren für die wissenschaftliche Karriere?

Reinhard Genzel: Ich rate jedem Nachwuchswissenschaftler und jeder Nachwuchswissenschaftlerin, sich solche Mentorinnen und Mentoren zu suchen. Mein Vater war für mich wichtig, weil er nicht nur das Fach beherrschte, sondern auch die Strukturen und die Kultur der MPG kannte und mir erklären konnte, wie die Forschung dort läuft und wie die Kultur der Forschungseinrichtung ist. Ohne solche Informationen haben es junge Forscherinnen und Forscher deutlich schwerer. Meinen zweiten Mentor, Charly Townes, betrachte ich wie einen zweiten Vater. Vor knapp sechs Jahren ist er verstorben. Seine Familie hat mich sofort kontaktiert als sie von meiner Auszeichnung erfahren hat und wir haben uns zusammen gefreut. Sie weiß, wie nahe Townes und ich uns standen. Leider werden solche Verbindungen in der Wissenschaft heutzutage immer seltener.

F&L: Warum glauben Sie das?

Reinhard Genzel: Es hat etwas mit dem Misstrauen gegenüber Autoritäten zu tun. In den USA beobachte ich eine Entwicklung, die es starken Persönlichkeiten nahezu verbietet, gegenüber einem Studenten oder einer Doktorandin zu entschieden aufzutreten. Das Ideal scheint, dass ein junger Wissenschaftler oder eine junge Wissenschaftlerin die Forschung selbst neu erfindet. Das kann gut gehen, ist aber oft nicht der Fall.

"Vor 30 Jahren war keine einzige Frau in meinem Institut, heute sind es 35 Prozent. Da bin ich stolz drauf."

F&L: Auch dabei können Forschende unterstützt werden. Viele Universitäten bauen ihre Mentoring-Angebote aus...

Reinhard Genzel: Das verstehe ich nicht unter Mentoring. Mentoring bedeutet für mich: Suche den Besten in deinem Feld, schau, dass du bei ihm deine Lehre machst und lerne von dieser Person. Das ist nicht immer die freundlichste Person, aber das kann man von ihr auch nicht verlangen. So eine Person sagt einem auch schon mal, was man zu tun oder zu lassen hat. Das wird heute schnell als ein unzulässiger Eingriff in das persönliche Leben verstanden. Ich verstehe, dass sich kulturell etwas verändert, weil Personen mit Macht immer in der Gefahr stehen, diese auszunutzen. Der Forschung wird das aber nicht unbedingt guttun. Bei mir galt der Grundsatz: "Man kann nicht alles haben". Mit dem heutigen Ideal von Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist so etwas nicht zu vereinbaren. Die Arbeitszeit, die ich in meine Forschung gesteckt habe, ist erheblich. Es hilft nichts. Das klingt jetzt alles arg konservativ und ich meine damit nicht, dass es ein Mann sein muss, der diese Ziele verfolgt. Vor 30 Jahren war keine einzige Frau in meinem Institut, heute sind es 35 Prozent. Da bin ich stolz drauf. Ich will nur sagen, dass niemand einfach mal so einen 8.000-Meter-Berg besteigt. Dafür muss man hart trainieren.

F&L: Ihre Frau ist Professorin für Kinderheilkunde und war als Kinderärztin tätig. Sie haben zwei Kinder – wie haben Sie sich organisiert?

Reinhard Genzel: Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Kindern, aber ich habe sie definitiv seltener gesehen, als man es sich im Ideal vorstellen würde…

F&L: Welchem beruflichen Rat sind Sie in Ihrem Leben nicht gefolgt und froh darüber?

Reinhard Genzel: An so ein Erlebnis kann ich mich nicht erinnern, aber ich weiß, dass ich zu meiner Zeit in den USA ziemlich ratlos dastand, als ich das Angebot der Max-Planck-Gesellschaft erhalten habe, hauptamtlich nach Deutschland zu kommen. Kalifornien war toll, die Universität war super, die Studierenden toll. Ich liebe es, in den USA zu sein und sie wollten mich halten. Trotzdem habe ich mich für den Wechsel zur MPG entschieden und am Ende war die Entscheidung richtig, weil die Möglichkeiten in Deutschland am Ende entscheidend besser waren.

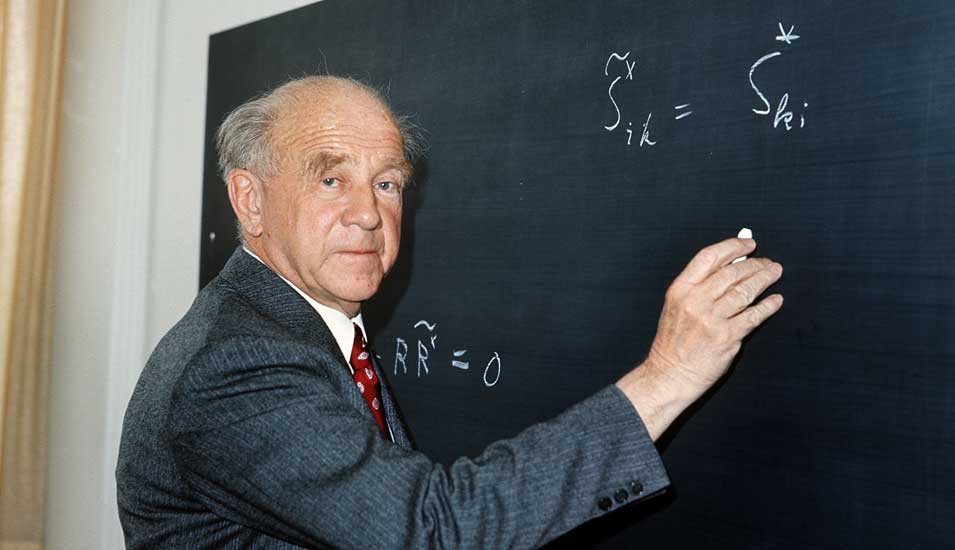

Reinhard Genzel

Professor Reinhard Genzel wurde gemeinsam mit der US-amerikanischen Wissenschaftlerin Andrea Ghez für ihre Forschungen an schwarzen Löchern ausgezeichnet. Genzel ist seit 1986 Direktor und Wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching. An der University of California (UC Berkeley) ist er seit den 80-er Jahren in verschiedenen Funktionen tätig, inzwischen als Professor Emeritus. Seit 1988 ist er Honorarprofessor an der LMU München.

Geboren wurde Genzel am 24. März 1952 in Bad Homburg. Er studierte Physik an der Universität Bonn und schloss 1978 seine Promotion am Max-Planck-Institut für Radioastronomie ab. Darauf folgte ein Postdoctoral Fellowship am Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge, Massachusetts, bevor er an die UC Berkely wechselte. Genzel ist mit der Professorin für Kinderheilkunde und Kinderärztin Orsolya Genzel-Boroviczeny verheiratet und hat zwei Kinder.

Was in Amerika im Moment passiert, ist eine Katastrophe. Fördergelder werden gestrichen, die Wissenschaftsfreiheit in regierungskritischen Feldern wird beschnitten. In Deutschland haben wir dagegen eine Kanzlerin, die weiß, was Grundlagenforschung ist. Dadurch geht es der Grundlagenforschung, die immer im Schatten der anwendungsorientierten Forschung stehen wird, verhältnismäßig gut. Dazu kommt die europäische Zusammenarbeit, die trotz des Brexits die Brücken zwischen den Ländern halten kann. Sie hat Dinge ermöglicht, die auch ein reiches Land wie Deutschland alleine niemals geschafft hätte. Ich denke dabei an Einrichtungen wie die Europäische Weltraumorganisation (ESA), die Europäische Südsternwarte (ESO) oder die Europäische Organisation für Kernforschung (CERN). Die Pandemiezeit kann auch in Europa dazu führen, dass gerade die Grundlagenforschung in den Hintergrund rückt – Covid zu verstehen scheint wichtiger als weit entfernte Galaxien zu erforschen. Damit wird es umso wichtiger, dass wir uns Tendenzen wie der Renationalisierung, die es auch in Europa gibt, entschieden entgegenstellen und zusammenarbeiten.

"Die Bevölkerung und die Politik gehen schnell davon aus, dass das, was ein Wissenschaftler sagt, wahr sein muss."

F&L: Wie stark sollten sich einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler politisch einbringen?

Reinhard Genzel: Das ist eine heikle Sache. Ich bin Mitglied der britischen Royal Society, die wie ein Löwe oder eine Löwin gekämpft hat gegen den Brexit. Gebracht hat es nichts. In den USA haben 50 Nobelpreisträger an den Präsidenten geschrieben, dass der Klimawandel durch wissenschaftliche Erkenntnisse bewiesen ist und politisch dringend etwas getan werden muss. Auch das hat nichts gebracht. In solchen Momenten sehe ich die Grenzen der Wissenschaft erreicht. Sich als einzelner Wissenschaftler oder als einzelne Wissenschaftlerin auf politischer Ebene öffentlich einzubringen, birgt Gefahren. Wir sehen es bei Professor Christian Drosten, der in der Corona-Pandemie zum Gesicht der Virologie geworden ist. Die Bevölkerung und die Politik gehen schnell davon aus, dass das, was ein Wissenschaftler sagt, wahr sein muss. Aber das ist zu viel gefordert. Wir wissen nie die endgültige Antwort auf gesellschaftspolitische Probleme. Auch bei Covid-19 nicht. In der Wissenschaft scheitern wir immer wieder und müssen von einem früheren Ausgangspunkt neu starten. Das gehört dazu – die Welt ist komplex. Es ist problematisch, wenn ein Forscher sein Gesicht für die mögliche Kritik der Bevölkerung hinhalten muss, die das auslösen kann.

F&L: Müssen Forschungsverbände ihre Position lauter in die Gesellschaft tragen?

Reinhard Genzel: Die Royal Society wird weiter dafür kämpfen, dass Großbritannien zum Beispiel Zugriff auf Geld aus dem European Research Council (ERC) hat. Gerade für das Vereinigte Königreich ist er ein Segen gewesen und der Brexit eine Katastrophe. In Deutschland hatte die Wissenschaft während der Corona-Pandemie starken Einfluss auf die politischen Entscheidungen, aber Institutionen wie die Leopoldina können insgesamt noch stärker auftreten und eine Rolle einnehmen, wie sie etwa die National Academy lange Zeit in den USA hatte. Diese genoss ein starkes politisches Vertrauen und hat vor wichtigen politischen Entscheidungen Grundsatzpapiere für die Regierung erarbeitet, die sehr ernst genommen wurden. Je nach Regierung funktioniert das besser oder schlechter, aber das sollte immer das Ziel sein.

"Wir müssen in der europäischen Zusammenarbeit zulassen können, dass Dinge getan werden, die aus der eigenen Ansicht nicht die optimalste Route ist."

F&L: Nicht nur das Verhältnis zwischen Politik und Forschung kann schwierig sein, auch unter Forschenden bestehen Meinungsverschiedenheiten. Wovon hängt es ab, ob die internationale Zusammenarbeit gelingt?

Reinhard Genzel: Mit das Wichtigste ist, dass alle Kompromisse machen können. In der europäischen Zusammenarbeit ist Deutschland der größte Geldgeber. Das verleitet dazu, sich als Forschungsnation in Projekten durchsetzen zu wollen, aber da muss man aufpassen. Man sollte anderen nicht auf die Füße treten. Die kleinen Länder sind nicht wie Deutschland oder Frankreich in der Lage, so große Eigenbeiträge aufzubringen. Wir müssen zulassen können, dass Dinge getan werden, die aus der eigenen Ansicht nicht die optimalste Route ist. Insgesamt hat diese Kompromissbereitschaft Europa gutgetan. Als Wissenschaftler kann ich über spezielle Programme mit Universitäten in Ländern zusammenarbeiten, in denen Forschende nicht die Freiheiten oder Spielräume haben wie ich sie etwa in Deutschland habe. So kann ich einen Beitrag zum Austausch leisten, ohne die politische Szene unmittelbar mitreformieren zu wollen.

F&L: Ein Ruhestand scheint bei Ihnen in weiter Ferne. Was steht als nächstes auf der Agenda?

Reinhard Genzel: Wir haben große Ziele. Unter anderem arbeitet die ESO derzeit an einem Teleskop mit einem Durchmesser von 39 Metern. Dieses Gerät wird 100 bis 1.000-mal empfindlicher sein als bisherige Teleskope und wir werden damit ungefähr zehn bis elf Milliarden Jahre in die Vergangenheit schauen können. Damit kommen wir dem Urknall vor rund 14 Milliarden Jahren und damit unserem Ziel immer näher, die ersten Galaxien von Sternen und ihre Eigenschaften studieren zu können. In sechs, sieben Jahren wollen wir mit dem Teleskop erste Messungen machen und unser Institut baut die Kamera, mit der die ersten Aufnahmen gemacht werden sollen. Das ist eine große Ehre und ich möchte in meiner Amtszeit als MPG-Direktor dafür sorgen, dass alles gut geht und die Forschungsarbeiten starten können. Solange die Gesundheit mitspielt, werde ich weiter mitforschen, aber es ist eine Sache, hier und da ein bisschen mitzuwirken und eine andere Sache, die Fäden in der Hand zu haben.

F&L: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Genzel.