Kolonialismus und Universität

Koloniale Amnesie in den Wissenschaften aufbrechen!

Die Benin-Bronzen werden restituiert, ethnologische Museen durchforsten ihre Sammlungen nach kolonialen Objekten. Zwar kommt der noch unter der Regierung Merkel begonnene Aussöhnungsprozess mit den Herero und Nama nicht voran, da diese nicht angemessen eingebunden wurden, aber dass es sich um den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts handelt, wird nicht mehr bestritten. Drei deutliche Zeichen für das Schwinden der kolonialen Amnesie. Dass außer den gesellschaftlichen Systemen Politik und Kultur auch die Wirtschaft vom Kolonialismus profitierte, gehört sowieso zum Standardwissen.

Erstaunlich ruhig bleibt es jedoch um das System Wissenschaft. Zwar kamen aus den Universitäten zentrale Impulse zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus, die in Verbindung mit zivilgesellschaftlichen Initiativen die Aufarbeitung erzwangen. Ihre eigene Geschichte als Förderin des imperialen Gedankens und der kolonialen Praxis, als Nutznießerin kolonialer Aneignung und Hort des Kolonialrevisionismus, arbeitete "die Wissenschaft" dabei weit weniger auf. So bleibt die Universität im Umgang mit dem kolonialen Erbe eine weitgehende Leerstelle, und das trotz ihrer zentralen Rolle.

"Die Universität bleibt im Umgang mit dem kolonialen Erbe eine weitgehende Leerstelle."

Das betrifft einzelne Disziplinen, deren akademische Professionalisierung eng mit Imperialismus beziehungsweise Kolonialismus verbunden ist, wie beispielsweise die Geographie oder Ethnologie, die Orientalistik, die Afrika- oder Islamwissenschaften. Dazu gehören aber auch Subdisziplinen wie ("Rassen"-) Anthropologie, Tropenmedizin oder Überseegeschichte (heute Globalgeschichte).

Es umfasst aber auch die Idee der "Universität" als Ganzes, die in engem Austausch mit der sogenannten Europäischen Expansion ein europäisches Wissenschafts- und Weltverständnis global etablierte, als Norm dafür, was als Wissen und als Wissenschaft anzusehen sei, und was nicht. Dass längst die bedeutendsten Universitäten über die ganze Welt verteilt zu finden sind, zeigt, wie erfolgreich dies war.

Verwicklung der Universitäten in den Kolonialismus

Viele dieser Universitäten – hier wie dort – haben eine koloniale Gründungsgeschichte oder waren finanziert durch Gelder aus Versklavung und Kolonialismus. So erforschte die Universität Cambridge ihre Verstrickung in den Versklavungshandel, Georgetown legte aus diesen Gründen ein Stipendienprogramm für Nachkommen von Versklavten auf. In Deutschland scheint die Finanzierungsgeschichte hingegen nicht zu interessieren. Dabei gäbe es etwa die Universität Hamburg beziehungsweise ihre Vorläuferinstitution, das 1908 gegründete Kolonialinstitut, nicht ohne die Spende eines Alfred Beit, der als "rechte Hand" des "Erzimperialisten" Cecil Rhodes einer der reichsten Männer seiner Zeit wurde. Oder Göttingen: Georg II., König von Großbritannien sowie Gründer und Namensgeber der Georg-August-Universität, war Anteilseigner einer Sklavenhandelsgesellschaft, Namensgeber ist er noch immer.

Der Aufstieg der Universität und die Durchsetzung der Moderne gingen dabei Hand in Hand. Mythos und Glaube wurden von Fakten und nachprüfbarem Wissen unterschieden. Bekanntlich war die Wissenschaft, hier gleichermaßen Motor und Vehikel, nicht nur humanitär und egalitär. Sie propagierte auch kulturelle und rassistische Hierarchien, entwickelte Methoden utilitaristischer Bewertung und effizienter Ausbeutung (auch der kolonisierten Bevölkerung). Sie diente sich dem kolonialen Staat als Hilfswissenschaft an, stellte Informationen zur effektiven Durchdringung fremder Regionen bereit und gerierte sich als Gralshüterin einer Vorstellung der Weltgeschichte, die Europa als Gipfelpunkt einer aufsteigenden Entwicklung begriff – woraus viele das Recht ableiteten, andere Kulturen und Gesellschaften, die im Vergleich dazu als "primitiv" und "rückständig" konstruiert wurden, zu enteignen, zu unterjochen und letztendlich auch zu verdrängen.

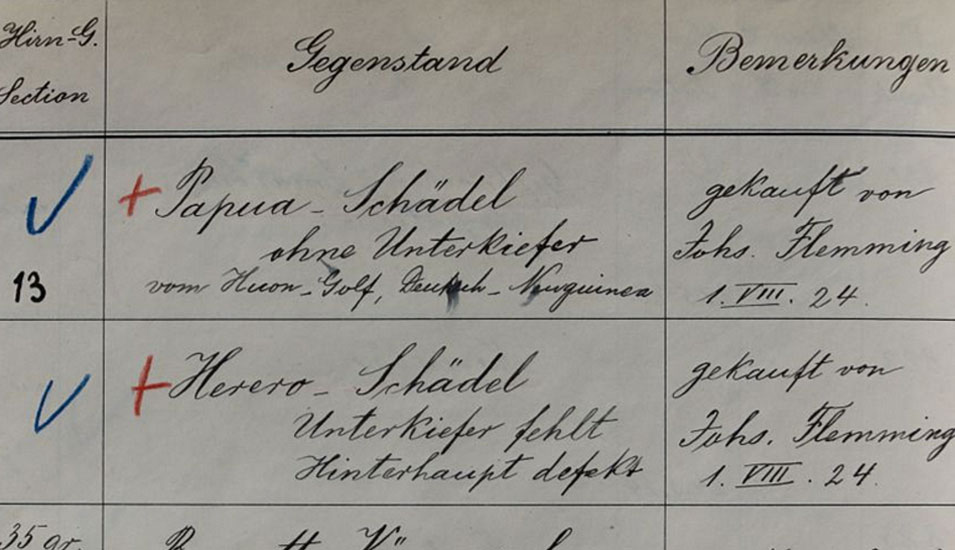

Hochschullehrer forschten an sensiblen – etwa religiösen – Objekten und Human Remains, sammelten selbst solche dubioser Herkunft. Eines der berühmtesten Beispiele bietet Alexander von Humboldt, der sich bei seiner Südamerikareise, die ihm Weltruhm einbringen sollte, als Grabräuber betätigte, um "Schädel" für seinen Göttinger Lehrer Johann Friedrich Blumenbach zu besorgen. Mit seinem Bruder Wilhelm wurde der eine Namensgeber einer Exzellenzuniversität und des gleichnamigen Forums, für ein Forschungskolleg der andere.

Überhaupt die Sammlungen: Kaum eine Universität, die etwas auf sich hielt, kam ohne eine eigene Universitätssammlung aus. Letztere erfreuen sich seit einigen Jahren zunehmender Aufmerksamkeit. Sie werden stolz digital präsentiert, als visuell attraktive Aushängeschilder. Koloniale Kontexte werden dagegen kaum ausgewiesen, danach in den eingerichteten Datenbanken zu suchen, ist meist schwierig.

Wenig Forschung zum kolonialen Erbe in Universitätssammlungen

Aufarbeitung gibt es nur punktuell, etwa in Tübingen und Mainz. In Göttingen wird die Sammlung an Human Remains erforscht. Die Geschichte der "Ihnestr. 22" – ursprünglich nicht Bestandteil der Universität, sondern ein eigenständiges Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik – arbeitet die FU Berlin auf, die die Gebäude mittlerweile nutzt. Und auch die Herkunft der dort gefundenen Human Remains, die zum Teil aus kolonialen Kontexten stammen, steht im Fokus. Am Medizinhistorischen Museum am Uniklinikum Hamburg (UKE) ist Vergleichbares geplant, allerdings bisher daran gescheitert, dass potenzielle Geldgeber und Geldgeberinnen wie das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg zwar die Erforschung der Herkunft der 74 "Schädel" zu finanzieren bereit waren, nicht aber Studien dazu, wie diese Human Remains eigentlich genutzt wurden, auch zur rassistischen Indoktrination von Studierenden. So wird postkoloniale Provenienzforschung von grundsätzlicher Kritik an der Institution abgekoppelt und diese Menschen bleiben unbestattet.

"Kaum beachtet werden die zahlenmäßig umfangreichsten Sammlungen, nämlich solche naturkundlicher Art."

Die wenigen Forschungen zum kolonialen Erbe in Universitätssammlungen konzentrieren sich auf sensible Objekte und Human Remains. Kaum beachtet werden dabei die zahlenmäßig umfangreichsten Sammlungen, nämlich solche naturkundlicher Art. Dabei sind diese geradezu paradigmatisch für die epistemische Macht europäischer Institutionen. Die naturwissenschaftliche Revolution war auch eine Revolution der Klassifizierung und Kategorisierung und die naturwissenschaftliche Sammlung war ihr Archiv. Dass Typusobjekte für Flora und Fauna des Globalen Südens in den Sammlungen des Globalen Nordens aufbewahrt werden, symbolisiert nicht nur die epistemische Macht, die darin liegt, sondern hat auch konkrete ökonomische Bedeutung, etwa was die Patentierung von Medikamenten angeht. Dass durch die Fortschritte der modernen Biologie nun auch auf die DNA aus Objekten zurückgegriffen wird, die unter kolonialen Bedingungen angeeignet wurde, wirft hier auch die Frage nach der Kontinuität kolonialer Verhältnisse auf.

Selbstkritik bei der Entkolonialisierung der eigenen Geschichte

Wollen sich Wissenschaft und Universität ihrem kolonialen Erbe effektiv stellen, muss jede naturkundliche Sammlung ihre kolonialen Provenienzen klären, wie dies auch die ethnologischen tun müssen, oder auch die Bibliotheken, auch wenn sich die Zahl der zu untersuchenden Objekte dadurch vervielfacht. Wenn in Hamburg Ende dieses Jahrzehnts das Evolutioneum eröffnet wird als neues naturkundliches Museum, um die international bedeutsamen Sammlungen der Universität zu präsentieren, wird die Frage nach der Herkunft der Objekte eine bedeutende Rolle spielen, stammt doch ein Teil der Sammlungen von Hamburger Kaufleuten, die die Hansestadt ja auch zu Deutschlands Kolonialmetropole machten.

Gerade die moderne, die freie Universität hat immer wieder bewiesen, dass sie die Kraft zur Selbstkritik und zur Aufarbeitung ihrer eigenen Geschichte aufbringt. Sie muss nun auch die Entkolonialisierung der eigenen Geschichte und Grundsätze in Angriff nehmen. Das wird bei Sammlungsforschung nicht enden, sondern muss auch die Curricula umfassen und Fragen der Diversität von Lehrpersonal, Forschenden und Studierenden. Das ist nicht einfach, stehen jahrhundertelange Traditionen doch dagegen. Letztendlich ist es alternativlos, will die Universität nicht zu ihrem eigenen – eurozentrischen – Museum verkommen.

0 Kommentare