Bedeutung des Performativen für die Forschung

Wissenschaft als "Schauspiel"?

"Wir alle spielen Theater", lautet der Titel eines Klassikers des Soziologen Erving Goffman aus dem Jahre 1959. Wenn wir einander begegnen, so Goffman und seine Nachfolger der Performanz- und Theatralitätsforschung, führen wir, wie auf der Bühne, regelmäßig kleine Schauspiele füreinander auf.

Im Theater gibt es eine Bühne, ein Publikum, Darsteller, ein Drehbuch und das Stück. Die Schauspieler verwandeln das Script in eine lebendige Aufführung, das Publikum prüft, ob die Geschichte und die Darbietung überzeugen; die Schauspieler wiederum nehmen noch die kleinste Regung als Rückmeldung auf und passen sich an.

Die Aufführung ist nie identisch mit dem Drehbuch, es gibt hinreichend Raum für persönliches Können, Stimmungen und Zufälle. Ist die Sache gelungen, gibt es Applaus, und beide Seiten wissen, dass sich der Einsatz gelohnt hat.

Auch im Alltag, schreibt beispielsweise Hans-Georg Soeffner, "inszenieren [wir] unser Handeln, Sprechen und Interagieren, indem wir es für uns und andere mit Deutungs- und Regieanweisungen versehen".

Ständig müssen wir erkennen, was der andere spielt, und wir geben durch unser Spiel zu erkennen, was wir vorhaben. Kommunikation entsteht nicht allein durch den Austausch und das Verstehen von Sätzen, sondern im Mittelpunkt von Aufführungs- und Rückkoppelungsprozessen stehen Körper und Stimme als Zeichenträger.

Kleidung, Gestik, Haltung, Stimmlage und Blickkontakte werden stilisiert und moduliert, um Gemeinsamkeit oder Distanz zu demonstrieren und eine Botschaft zu transportieren. Jeder prüft beständig mit einem ganzen Arsenal diagnostischer Methoden die anderen, um Sinn auszumachen und Glaubwürdigkeit zu testen, und zwar praktisch immer, ohne darüber nachzudenken. Dabei sind die Körper in der unmittelbaren Interaktion (Ko-Präsenz) "permanent und spezifisch zum Handeln und Unterlassen gezwungen und zwingend." Man könne schweigen, aber "nicht aufhören, sich mit seinem Körper auszudrücken", lesen wir bei Herbert Willems.

Empirisch untermauerte Performance

Dank umfangreicher Sammelbände und zahlreicher Monografien wissen wir mittlerweile, wie Lehrer und Politiker auftreten, oder Handwerker und Künstler, damit sie vom Publikum tatsächlich als Lehrer oder Künstler oder Handwerker anerkannt werden. Denn wenn da einer im Monteurskittel steht oder ein Kunstwerk verkaufen will, dann wissen wir noch lange nicht, ob wir dieser Figur trauen dürfen.

Wir benötigen "Paratexte", um einen Begriff des Literaturwissenschaftlers Gérard Genette zu nutzen, Zeichen, die eine Person als kompetent für etwas ausweisen. Jeder Arzt weiß, wie leicht ein weißer Kittel übergezogen ist. Aber würde sich jeder von einem weißen Kittel operieren lassen? Es könnte ja doch mal wieder ein verkrachter Postbote darunter stecken.

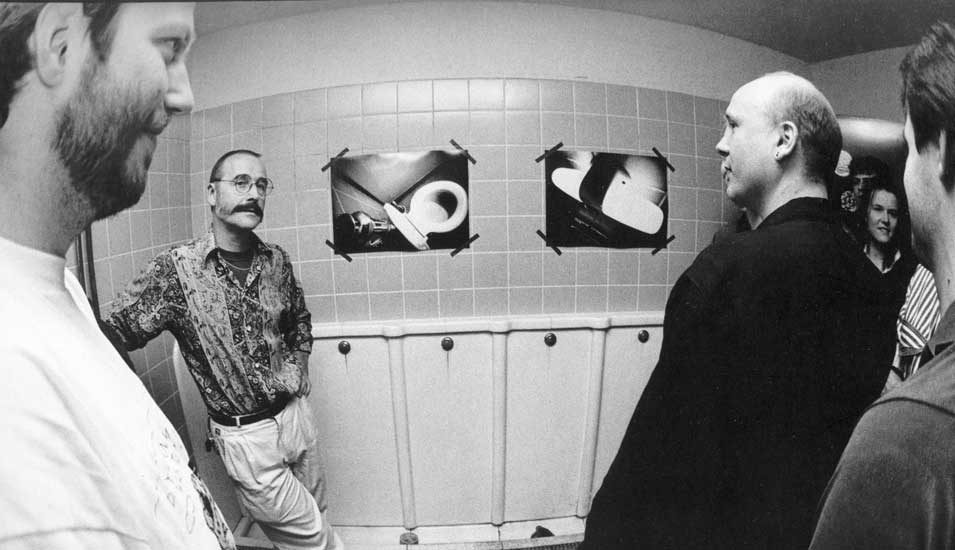

Der richtige Auftritt trägt wesentlich zur Beglaubigung einer Person und ihres Tuns bei. Die Abbildung beispielsweise zeigt eine Studienprüfung – vom Kandidaten auf das Klo verlegt! In der Wissenschaft hätte er vermutlich bereits verloren, hier aber handelt es sich um die Fotoklasse von Gottfried Jäger am Fachbereich Gestaltung der FH Bielefeld. Es gelten offensichtlich andere performative Glaubwürdigkeitsregeln, wie der ganze Bildband Csaba Mesters, aus dem die Abbildung stammt, sehr schön zeigt.

Performanceforschung in der Wissenschaft

Mittlerweile hat die Performanzforschung so ziemlich jede Profession unter die Lupe genommen und die oben skizzierten Behauptungen empirisch untermauert. Nur eine Profession glänzt durch Abwesenheit – die Wissenschaft. Sich selbst beschweigt sie, wie Logan Wilson bereits 1942 festgestellt hatte.

Martin Kohli erklärt das damit, dass seit der frühen Neuzeit die Produktion wissenschaftlichen Wissens von der Autorität der Kirche, des Standes und überhaupt konkreter Personen gelöst werden musste. Jeder weiß, dass Menschen forschen, doch die Geltung von Wissen darf nicht von einer individuellen Persönlichkeit mit ihren Vorlieben und Abneigungen abhängen.

Für die Wissenschaft gilt das Paradox: Sie beansprucht, alles objektiv und empirisch zu durchleuchten und lässt weltanschauliche oder politische Interventionen nicht gelten, formuliert für sich selbst jedoch ein "Thematisierungstabu" (Günter Burkart): Lege sie die Bedeutung sozialer Faktoren für die wissenschaftliche Arbeit offen, verliere sie ihre Aura.

Welche Bedeutung hat nun der Auftritt, die performance, das "Schauspielern" in der Wissenschaft? Sind nicht "Fakten" das eine und die Kommunikation mit der Arbeitsgruppe etwas ganz anderes? Lassen sich das Elektron, der Geburtstag Albert Einsteins, die Quantentheorie oder eine Theorie der Moderne davon beeinflussen, wie ein Wissenschaftler sich selbst darstellt?

Die meisten Wissenschaftler werden sagen: Nein. Ich behaupte: Der Zusammenhang ist falsch formuliert. Auftritte verändern vielleicht nicht "Fakten", Theorien oder Interpretationen. Sondern sie machen Wissenschaftler und schließen andere Personen aus, und sie können "Fakten" mit Evidenz versehen.

Wann gehöre ich dazu...

Natürlich kann man Auftritte planen, proben und professionell durchführen. Tatsächlich jedoch performiert man auf habitualisiert-professionelle Weise (tacit knowledge). Auftritte finden in zahllosen Mikropraktiken statt, die als solche kaum oder gar nicht wahrgenommen werden. Außerdem fallen ohne eine solide handwerkliche Ausbildung und intellektuelle Qualität die perfektesten Auftritte früher oder später in sich zusammen.

Mit reinen Performern, mit Blendern, kann der Wissenschaftsbetrieb in der Regel nicht lange etwas anfangen. Ohne Können braucht man den Auftritt im Hörsaal oder auf der Tagung gar nicht erst zu versuchen. Also: Andersherum wird ein Schuh daraus.

Es gibt in der Wissenschaft drei Personengruppen, die "Armen Irren", die Pseudowissenschaftler und die seriösen Forscher. Erstere verzapfen offensichtlichen Unsinn, halten sich für alles kompetent, verfassen grelle Briefe und beklagen, dass sie keine Antwort von den Professoren erhalten. Sie sind nicht einmal "das Andere", gegen das man das eigene Selbstverständnis schärfen kann, sie sind bloß lästig.

Es ist der Auftritt, die Performanz, der eine erste Sichtung erlaubt und uns entscheiden lässt, wem wir Aufmerksamkeit schenken. Thomas Etzemüller

Pseudowissenschaftler dagegen fordern die seriöse Wissenschaft heraus. Das sieht man schon daran, dass in Fachzeitschriften Aufsätze veröffentlicht werden, um Pseudowissenschaften mit wissenschaftlichen Methoden zu identifizieren. Sie entwerfen Theorien, dass der Mond aus Eis bestehe oder 100 Jahre der mittelalterlichen Geschichte reine Fälschung sind, sie simulieren wissenschaftliche Methoden, treten seriös und überzeugend auf, und ihre oft große öffentliche Anhängerschaft zwingt Wissenschaftler zur Widerlegungsarbeit.

Pseudowissenschaften sind der Stachel im Fleisch der Wissenschaft, gegen die sie sich beweisen muss. Seriöse Wissenschaftler schließlich sind die, die dieses Heft lesen. Doch wie kann man auf einer Tagung abschätzen, dass es sich lohnt, der Person X zuzuhören?

Es ist der Auftritt, die Performanz, der eine erste Sichtung erlaubt und uns entscheiden lässt, wem wir Aufmerksamkeit schenken. Einem geschichtsforschenden Chefarzt mag unsereins höflich zuhören, wir erwarten aber keine bahnbrechenden historischen Erkenntnisse. Als Historiker wünscht man im Fach verankerte Personen, deren "CV" bestimmte Merkmale erkennen lässt: Zwei Qualifikationsarbeiten in Form von Monografien (publiziert oder, beim Nachwuchs, in Arbeit), wenigstens zwei Themenschwerpunkte, möglichst zwei Epochenschwerpunkte, Aufsätze, die die thematisch-methodische Bandbreite noch weiter spreizen, ein Handbuch oder Einführungswerk, und natürlich die üblichen Erfolgsmeldungen wie die Zahl der Publikationen, eingeworbene Drittmittel oder Auslandsaufenthalte.

Wenn die Person dann noch die Fachsprache der Historiker spricht (moderat durch soziologische oder kulturwissenschaftliche Terminologie angereichert) dann wissen wir: Der oder die ist von unserem Fleisch und Blut, es lohnt, Zeit in Rezeption zu investieren. Der Philosoph Michel Foucault hat das das "Statut des Sprechers" genannt.

In einem langen Ausbildungs- und Sozialisationsprozess wird Irgendjemand, ein unbeschriebenes Blatt, in ein spezifisches Subjekt verwandelt, deren "Habitus" (Pierre Bourdieu) signalisiert: Ihr werdet bekommen, was Ihr erwartet, nämlich solide Wissenschaft mit einem Schuss Überraschung. Der "Auftritt" im Narrativ der Texte, der Sprache, der Kleidung, der Körperhaltung, dem Kommunikationsverhalten beglaubigen eine Person als legitimen Sprecher. Erst dann gewinnt Wissen Geltung.

... und wann nicht?

Die Ausschlüsse funktionieren ähnlich. Sandra Beaufaÿs und andere weisen auf ein geradezu biblisches Ethos der Wissenschaft hin: "Gib alles weg und folge mir nach" (Lukas, 18, 27). Das bezeichnet die totale Hingabe des eigenen Lebens an die Wissenschaft, die im Alltag ebenfalls unaufdringlich performiert wird. Die Professoren, so Beaufaÿs, berichten wie ganz selbstverständlich davon, dass sie Abends, Sonntags und im Urlaub arbeiten und formulieren derart für ihre Mitarbeiter und Doktoranden "eine Normgrenze, hinter die nicht zurückgetreten werden kann."

Die Mitglieder der Arbeitsgruppen performen füreinander, dass die Wissenschaft ihr wichtigster Lebensinhalt ist, vergemeinschaften sich auf diese Weise und schließen aus. "Es ist […] von geringer Bedeutung, ob Artur P. tatsächlich immer am Wochenende ins Labor geht […]. Entscheidend ist vielmehr, dass er diese Praxis als ‚normal‘ bezeichnet, aber nur eine bestimmte Personengruppe nennt, für die sie zutrifft."

Gelebte Tagesrhythmen werden ostentativ zu-sehen-gegeben und, bei entsprechender Berühmtheit, in Biografien modellhaft überhöht. Wer diesem "Ruf" aus strukturellen oder persönlichen Gründen nicht folgen kann oder mag, dem – zumeist: der – wird rasch die angeblich notwendige "Berufung" abgesprochen, die vermeintlich aus der "inneren Haltung" und nicht der Selbstdressur erwächst – mit den entsprechenden Folgen, wenn es um Stellen geht.

Der Effekt des Auftritts

Es ist zu aufwendig, jede empirische Aussage empirisch zu prüfen. Der legitime, adäquat auftretende Sprecher versieht Aussagen mit einem Vertrauensvorschuss. Wenn jemand in einem Fachgebiet als renommiert gilt, darf man darauf vertrauen, dass entsprechende Aussagen tatsächlich zutreffend sind. Sicherlich können Experten und Expertinnen irren, oder noch nicht

Umgekehrt funktioniert es natürlich auch: Wenn Koryphäen sich irgendwann für allzuständig wähnen oder wegen Alters anfangen, Unsinn zu äußern, oder einfach nur ihren Wissensstand von vor 30 Jahren reproduzieren, dauert es trotzdem überdurchschnittlich lange, bevor solche Aussagen als irrelevant (oder gar als Unsinn) qualifiziert werden.

Bis ins 19. Jahrhundert war die Aufführung eines Experiments in einem Auditorium vor einem geladenen, standesgemäßen Publikum ein gewichtiges Wahrheitskriterium. Das gilt für den Mikrokosmos der Wissenschaft nach wie vor. Ein Elektron oder ein Geburtstag mögen als Faktum gelten, ihren Wert erhalten sie nur in interpretierenden Kontexten, und die wiederum gewinnen Plausibilität auch durch den korrekten Auftritt.

Also: Der Auftritt erzeugt noch kein Wissen und ersetzt auch nicht das solide Handwerk, aber er setzt diejenigen ins rechte Licht, die das Wissen schaffen und es in die fachlichen Diskussionen einschleusen. Wenn Fachgrenzen eine legitime Selektionsfunktion übernehmen – Atomphysiker beispielsweise dürfen bildungssoziologische Texte für ihre Arbeit ignorieren, und umgekehrt –, so übernimmt auch der Auftritt eine solche Steuerungsfunktion. Von daher spielen wir ständig Theater, aber nicht aus Eitelkeit, sondern im Dienst der Sache, um es den Kollegen und Kolleginnen einfacher zu machen.