Phylogenetik

Was der Stammbaum über das Coronavirus verrät

Forschung & Lehre: Frau Hodcroft, Sie bezeichnen sich auf Ihrem Twitter-Account als die "Virenjägerin". Wie sieht diese Jagd aus?

Emma Hodcroft: Diesen Titel habe ich aus einem Interview mit einem schweizer Magazin übernommen, weil ich ihn sehr treffend finde für meine Arbeit. Gemeinsam mit einem Forscherteam verfolge ich in Echtzeit die weltweite Verbreitung des Coronavirus. Dafür betrachten wir die winzigen Veränderungen im Virusgenom, die sich durch kleine Fehler bei der Vermehrung des Virus anhäufen. Diese einzelnen Mutationen sammeln wir auf der Plattform nextstrain.org und ziehen daraus mithilfe von bioinformatischen Berechnungen Rückschlüsse über Infektionsketten.

F&L: Wie funktioniert das?

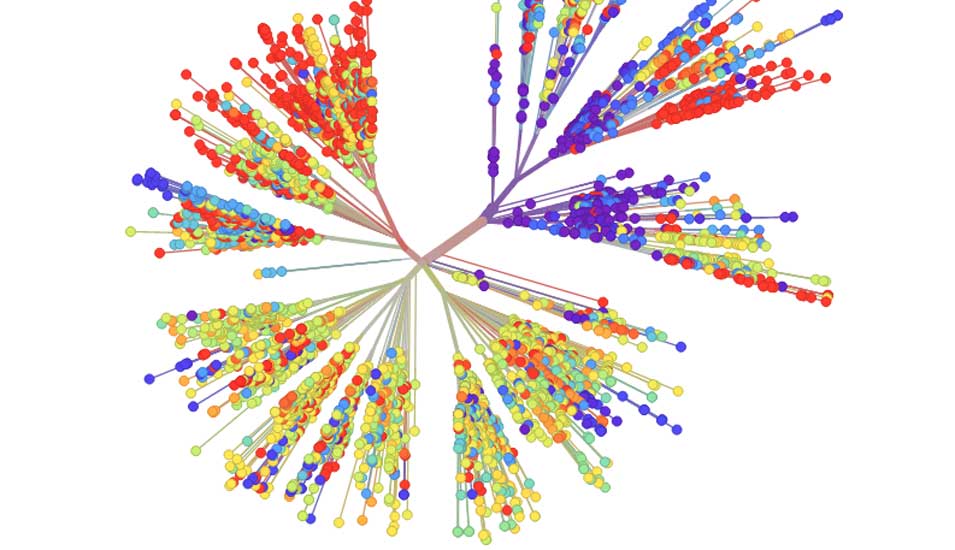

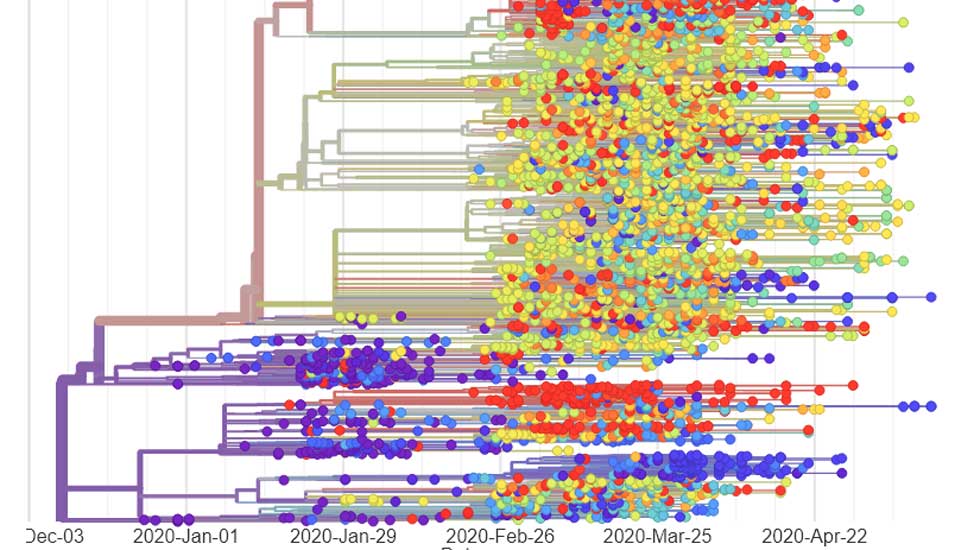

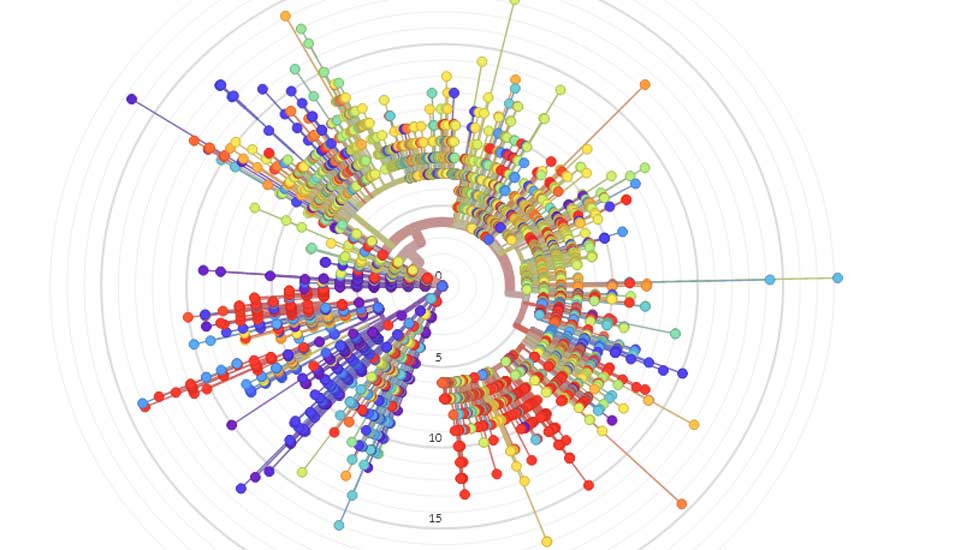

Emma Hodcroft: Wir vergleichen die DNA-Sequenz sehr vieler Virengenome und erstellen daraus einen riesigen Stammbaum. Umso ähnlicher sich zwei Viren genetisch sind, desto wahrscheinlicher haben sie denselben Vorgänger. Sie sind also näher verwandt als zwei Viren, die keine identischen Mutationen aufweisen. Durch die Daten, wann und wo diese Virusproben gesammelt wurden, können wir mithilfe des Stammbaums nachbilden, wie sich das Virus zeitlich und räumlich ausgebreitet hat.

F&L: Woher erhalten Sie die Daten für diesen Stammbaum?

Emma Hodcroft: In hunderten Laboren weltweit sammeln Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für ihre Forschungszwecke Virusproben und sequenzieren deren Genom. Die Daten stellen sie auf der Plattform GISAID online für andere Forschende wie uns zur Verfügung. Inzwischen sind dort mehr als 34.000 sequenzierte DNA-Proben von Sars-CoV-2-Viren verfügbar. So erhalten wir täglich mehrere Hundert, manchmal Tausende neue Datensätze. Aus Großbritannien kamen beispielsweise kürzlich sehr viele Daten auf einmal.

F&L: Sind manche Regionen bei dieser Probensammlung unterrepräsentiert?

Emma Hodcroft: Leider sammeln und teilen nicht alle Länder gleichermaßen viele Proben. Aus dem Iran haben wir beispielsweise nur eine Handvoll Datensätze, die in voller Länge und ausreichend hoher Qualität zur Verfügung stehen. Zur Nachverfolgung des Infektionsgeschehens im Iran wären deutlich mehr Daten notwendig. Es steht uns aber nicht zu, mehr Daten anzufordern, da die Arbeitslast und Kosten bei den Forscherinnen und Forschern vor Ort liegt. Auch wenn Sequenzierungen heute viel billiger sind als noch vor einigen Jahren, kosten sie immer noch mindestens 200 Dollar je Probe. Im Rahmen unseres wissenschaftlichen Netzwerks fragen wir nach möglicherweise ungeteilten Sequenzierungs-Ergebnissen, aber wir haben nicht in alle Länder Verbindungen.

"Zur Nachverfolgung des Infektionsgeschehens im Iran wären deutlich mehr Daten notwendig."

F&L: Wie verarbeiten Sie die enormen Datenmengen, die Sie so erhalten?

Emma Hodcroft: Wir verwenden die schnellstmöglichen Algorithmen, die es derzeit gibt, um daraus die besagten zeitaufgelösten phylogenetischen Stammbäume zu erstellen. Aufgrund der hohen Datenmengen reduzieren wir unsere Berechnungen auf rund 5.000 aller möglichen Sequenzen, um in vier bis sechs Stunden Ergebnisse zu haben. Nur so können wir mehrere Durchläufe pro Tag machen und möglichst aktuelle Ergebnisse online stellen. Bei der Auswahl der Datensätze achten wir auf eine globale Gleichverteilung, dennoch stellt die Auswahl immer einen Kompromiss und eine Vereinfachung der Datenlage dar. Zusätzlich zu globalen Stammbäumen erstellen wir daher auch regionale Stammbäume, in denen anteilmäßig mehr Datensätze der jeweiligen Region einbezogen werden.

F&L: Sie sagten, ihre Ergebnisse seien "möglichst aktuell". Was bedeutet das?

Emma Hodcroft: Zu Beginn der Pandemie haben wir alle paar Stunden neue Ergebnisse online gestellt, inzwischen haben wir dies auf zweimal täglich beschränkt. Mit der Verbreitung des Virus steigen die Datenlage und damit auch die Berechnungszeit der Stammbäume. Ohne die erwähnte Vorauswahl der Datensätze könnten wir eine zeitnahe Verfolgung der Pandemie nicht mehr gewährleisten.

F&L: Was passiert mit den von Ihnen erstellten Stammbäumen?

Emma Hodcroft: Zum einen nutzen viele andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unsere Erkenntnisse als Startpunkt für ihre eigene Forschung und detailliertere Berechnungen. Zum anderen nutzen einige Behörden, beispielsweise die US-Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC), unsere Datenbank als Basis für ihre Einschätzung der Lage. Die Stammbäume sind eine grafische, leicht eingängige Darstellung der Pandemie. Einige Länder erstellen auf Basis von nextstrain auch eine eigene Datenbank spezifisch für ihr Land, wie etwa Spanien mit der Seite NextSpain.

F&L: Wie lässt sich die Pandemie mit den Stammbäumen verfolgen?

Emma Hodcroft: Zu Beginn der Pandemie, mit den ersten Fällen außerhalb Chinas, waren sich die sequenzierten Viren noch sehr ähnlich, woraus wir schließen konnten, dass die Betroffenen sich während Reisen nach China oder an Reisenden aus China angesteckt haben. Mit der Zeit, während das Virus sich in mehreren Ländern ausbreitete, nahmen die Mutationen zu. Wir konnten dann anhand der Mutationen sagen, wo das Virus herkam. In Seattle gab es beispielsweise einen Ausbruch, bei dem wir über die Genetik und das Mutationsmuster ganz klar zeigen konnten, dass die Infizierten sich lokal gegenseitig angesteckt hatten und die Viren nicht einzeln aus China importiert wurden. Das ist der Punkt, an dem die Strategie des Gesundheitssystems an die epidemiologische Lage angepasst werden muss, indem nicht mehr nur Einreisende aus Risikogebieten auf das Virus getestet werden, sondern auch die lokale Bevölkerung. Unser Wissen gibt also Aufschluss darüber, wie die Gesundheitsbehörden auf die Infektionen reagieren sollten.

F&L: Von wie vielen Veränderungen pro Erbgut sprechen wir bei diesen Mutationen?

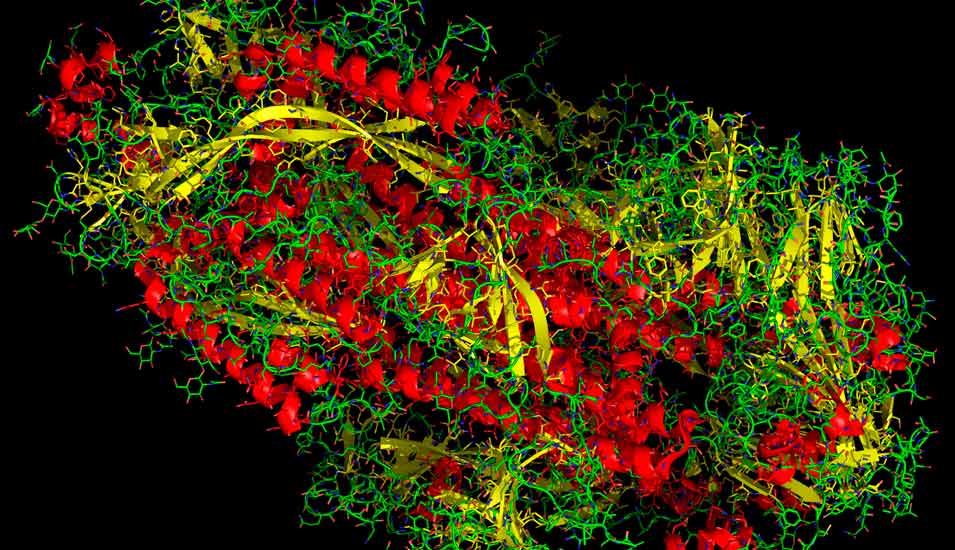

Emma Hodcroft: Die Mutationsrate des Coronavirus Sars-CoV-2 beträgt etwa zwei Mutationen pro Monat. Jeden Monat kommen mit der Vermehrung und Verbreitung des Virus im Durchschnitt zwei Fehler in dessen Erbgut hinzu. Wählt man derzeit willkürlich zwei Viren von verschiedenen Punkten der Erde würde man etwa 15 bis 20 Unterschiede in deren DNA finden. Das gesamte Genom von Sars-CoV-2 hat etwa 29.000 Basenpaare. Die Viren sind also nach wie vor überwiegend identisch statt verschieden. Es ist daher auch irreführend von verschiedenen Stämmen oder Viren zu sprechen.

F&L: Wie verändern diese Mutationen das Verhalten des Virus?

Emma Hodcroft: Theoretisch ist es möglich, dass sich das Virus durch Mutationen an den menschlichen Wirt anpasst, etwa leichter übertragbar wird oder mehr Schaden im Körper der Infizierten anrichtet. Im Moment sehen wir jedoch keinerlei Hinweise darauf, dass diese Mutationen das Virus in irgendeiner Weise gefährlicher oder harmloser machen. Die meisten genetischen Veränderungen sind sogenannte „stille“ Mutationen, die keine Auswirkungen auf das Aussehen des Virus haben. Aufgrund der unterschiedlichen Maßnahmen, die im Laufe der Pandemie gegen die Ausbreitung des Virus weltweit ergriffen wurden, ist zudem schwer zu sagen, ob ein verändertes Ansteckungsmuster auf die Mutationen oder Eindämmungsmaßnahmen zurückzuführen ist. Allerdings wäre der Unterschied in der Infektiosität durch eine Mutation wahrscheinlich äußerst gering.

F&L: Inwiefern wirkt sich die Mutationsrate des Virus auf die Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen aus?

Emma Hodcroft: Dass sich Viren genetisch verändern ist völlig normal und keine Eigenart von Sars-CoV-2. Jeder, der derzeit an Medikamenten oder Impfstoffen forscht, weiß das und ist sich dessen bewusst. Daher setzen Wirkstoffe in der Regel auch an mehreren Angriffspunkten eines Virus an. Selbst wenn sich eine der Stellen geringfügig verändert, greift der Wirkstoff noch an anderen Stellen stabil und effizient an.

F&L: Bevor Sie Sars-CoV-2 verfolgt haben, haben Sie die Ausbreitung anderer Erreger erforscht. Inwiefern unterscheidet sich Ihre aktuelle Arbeit von früheren Forschungsprojekten?

Emma Hodcroft: Viele der Methoden, die wir heute verwenden, gehen auf frühe Arbeiten an HIV zurück. Inzwischen sind die Methoden ausgereifter und werden für viele Infektionskrankheiten verwendet. Die Fragestellungen sind dabei dieselben: Wie verbreitet sich der Erreger, in welchen Zyklen tritt er auf, welche Bevölkerungsgruppen trifft er, wie verändert er sich dabei? Was sich mit Sars-CoV-2 verändert hat, ist die Geschwindigkeit der Forschung und die Datenmenge. Von dem Enterovirus "D68", das seit rund 60 Jahren bekannt ist und schwere Atemwegserkrankungen auslösen kann, sind beispielsweise nur einige tausend Sequenzen verfügbar. Das Coronavirus ist gerade einige Monate jung und hat über 30.000 Sequenzen hervorgebracht. Vor Corona dauerte es für gewöhnlich Monate, den Datensatz einer Sequenzierung zu erhalten, nun sind es Tage. Das ist ein großartiges Beispiel dafür, was man mit wissenschaftlicher Kooperation erreichen kann. Derzeit liegen meine anderen Forschungsprojekte jedoch auf Eis. Ich hoffe, mich in einigen Monaten parallel wieder dem Enterovirus widmen zu können.

"Was sich mit Sars-CoV-2 verändert hat, ist die Geschwindigkeit der Forschung und die Datenmenge."

F&L: Auf Ihrem Twitter-Account teilen Sie nicht nur aktiv Ihre neuesten Forschungsergebnisse, sondern beteiligen sich auch generell an der Aufklärung zum Wissensstand der Forschung zum Coronavirus. Warum sind Sie so aktiv in der Wissenschaftskommunikation?

Emma Hodcroft: Ich habe schon früh jüngere Studierende unterrichtet. Später habe ich erfolgreich an einem Wettbewerb teilgenommen, bei dem ich meine Doktorarbeit in drei Minuten einem Laienpublikum erklären sollte. Beides hat mich vor Herausforderungen gestellt, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen und verständlich zu erklären. Seither interessiere ich mich für Wissenschaftskommunikation. Dieses Interesse ist mit der Pandemie gestiegen. Ich spürte den Drang meines Umfelds und der Öffentlichkeit nach detaillierteren Informationen und Erklärungen für widersprüchliche Informationen. Ich versuche, im Rahmen meines Wissens, zumindest die Fragen zu beantworten, die ich immer wieder höre.

F&L: Wie vermeiden Sie, sich zu Themen zu äußern, die nicht zu Ihrer Expertise gehören?

Emma Hodcroft: Grundsätzlich finde ich es nicht verkehrt, sich über Dinge zu äußern, die nicht zum eigenen Forschungsfeld gehören, solange die Grenzen des eigenen Wissens mit kommuniziert werden. Beispielsweise habe ich mich dazu geäußert, inwiefern Mutationen die Entwicklung von Impfstoffen beeinflussen. Ich bin jedoch keine Impfstoff-Expertin und sage darüber hinaus dazu auch nicht mehr. Das würde nicht nur zu falschen Informationen führen, sondern wäre auch unfair den wahren Experten und Expertinnen gegenüber. Medienanfragen zu Themen, zu denen ich nichts weiß, lehne ich daher mit eben dieser Begründung ab.

F&L: Gemeinsam mit 34 anderen Wissenschaftlerinnen haben Sie in einem offenen Brief bemängelt, dass Forscherinnen in der Pandemie zu wenig gehört werden. Äußern sich Frauen zu zögerlich?

Emma Hodcroft: Leider tendieren meiner Erfahrung nach, etwa beim Versuch Redner für eine Konferenz zu organisieren, tatsächlich Frauen eher dazu, sich selbst nicht als Experten zu betrachten, während Männer bedenkenloser ins Rampenlicht treten und auch Kommentare über ihre Expertise hinaus geben. Viele Studien haben gezeigt, dass Frauen sich häufig unterschätzen und Männer überschätzen. Meines Erachtens sollten sich daher viele Frauen ebenso etwas mehr pushen und mehr Gelegenheiten wahrnehmen wie einige Männer sich zurücknehmen müssten.

F&L: Was muss sich dafür strukturell ändern?

Emma Hodcroft: Die Tatsache, dass Frauen und ethnische Minderheiten in der Wissenschaft zu wenig repräsentiert sind, wird durch die Pandemie zusätzlich verschärft. Das zeigt sich unter anderem in der überproportionalen Expertenmeinung von weißen Männern aus der westlichen Welt in den Medien und Berichten über die „Helden der Krise“. Zunächst müssen wir anerkennen und wertschätzen, dass es viele Frauen gibt, die durch Ihre Forschung einen wichtigen Beitrag in der Pandemie und in der Wissenschaft im Allgemeinen leisten. Von diesem erweiterten Blickwinkel aus profitieren wir auch von einem breiteren Wissen, das nicht auf die enge Sichtweise der weißen Männer beschränkt ist. Diversität ist eine Bereicherung. In der Wissenschaft muss dieses Problem auf Institutsebene angegangen werden, um gleichberechtigte Wege zu schaffen. Insbesondere die Forschungsförderung darf nicht von informellen Netzwerken abhängen, zu denen nicht alle Forschenden Zugang haben. Außerdem darf nach der Corona-Pandemie die wissenschaftliche Leistung nicht nach denselben Kriterien wie bislang gemessen wird. Durch überdurchschnittlich mehr Care-Arbeit sollte die Leistung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nicht anhand des klassischen Forschungsoutputs wie Publikationszahlen gemessen werden.