Volksrepublik China

Kooperation auf Augenhöhe?

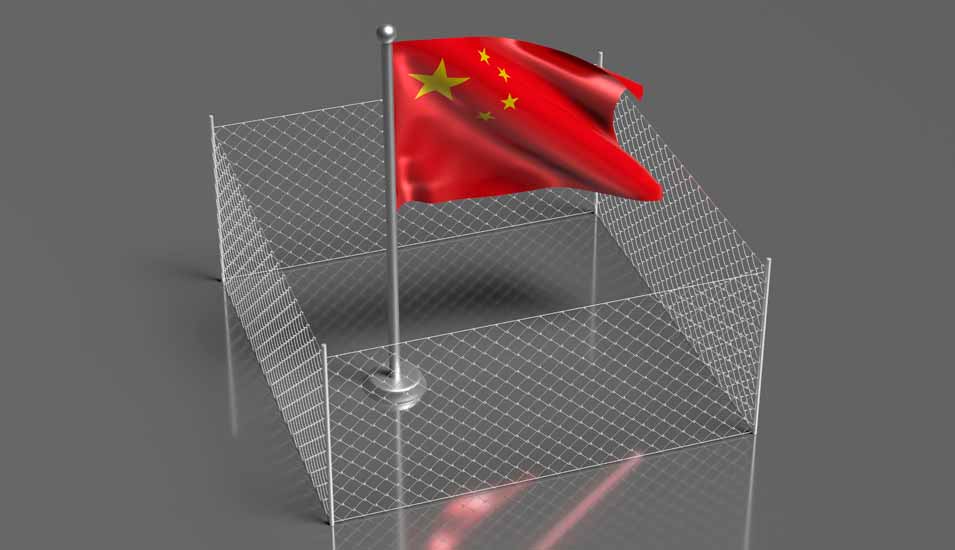

Bis vor Kurzem herrschte der nahezu uneingeschränkte Eindruck, man komme auch in der globalen Wissenschaft an der Volksrepublik (VR) China nicht mehr "vorbei". Die schieren Dimensionen von Humankapital, materieller Ausstattung und finanzieller Förderung in der chinesischen Forschungsinfrastruktur und die Aussicht auf riesige neue Datensätze sind ein markanter Anziehungsfaktor für internationale Kooperationspartner. Zudem bescheinigt der rasante Aufstieg chinesischer Institutionen sowie Forscherinnen und Forscher in so gut wie allen internationalen Wissenschaftsrankings, zugleich aber auch der Wandel von schlichter Masse zu partieller Weltklasse des Outputs (beobachtbar zum Beispiel anhand globaler Zitationsindizes über die letzten Jahre), der neuen chinesischen Wissenschaftspolitik einen eindrücklichen Erfolg.

Neben der Faszination über diese quantitative Expansion und wachsende Bedeutung chinesischer Wissenschaft – oder gerade deswegen – treten auch in Deutschland jüngst qualitative und normative Bedenken stärker in den Vordergrund. Diffuse Signale bezüglich einer etwaigen Großstrategie der chinesischen politischen Führung verstärken diese Unsicherheit. Xi Jinping, Staatspräsident und Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas, unterstrich in einer Rede im Mai 2021, dass "wissenschaftliche und technologische Innovation zu einem Hauptschlachtfeld des internationalen strategischen Wettbewerbs" geworden sei und die VR anstrebe, bis 2035 in zehn Hochtechnologien führend und bis 2050 Weltmacht Nummer 1 in Wissenschaft und Forschung zu sein. Zweifellos ambitionierte Ziele. Gleichwohl betont Xi immer wieder, dass technologische und wissenschaftliche Innovation transnationale Zusammenarbeit erfordere. Insgesamt sind sich die deutsche und die chinesische Seite wohl einig, dass Zusammenarbeit für die – wissenschaftlich informierte – Lösung globaler Probleme im 21. Jahrhundert (Klimawandel, Ökologie- und Umweltprobleme, Pandemien, et cetera) zwingend ist. Fragen der Ausgestaltung dieser Kooperation werden allerdings immer heikler.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Erwartungen

Im Rahmen der immer intensiver geführten Debatten wird auch deutlich, wie wenig Einblick es in die Funktionsweise von Wissenschaft in China und in die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Erwartungshaltung der Kooperationspartner allgemein gibt. Grundsätzlich gilt, dass eine "Wissenschaftsfreiheit" in europäischem Sinne in China nicht existiert hat beziehungsweise existiert. Der Staat erwartet, dass Forschungsprojekte sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor allem zur Lösung praktischer Fragen des Landes und zur Entwicklung nationalen Wohlstands beitragen. Das ist nicht erst seit Gründung der Volksrepublik 1949 der Fall, sondern in der politischen Kultur verortet und wurde zum Beispiel in der Republik China in den 1930er und 1940er Jahren nicht anders gehandhabt. Auch damals wurden von der regierenden Guomindang "Partei-Curricula" an Schulen und Hochschulen eingeführt, und Ausbildungsrichtlinien sahen vor, dass die Interessen der Nation über allem zu stehen hätten. Der Schriftsteller und Philosoph Lin Yutang beschrieb in den 1930er Jahren folgenden Widerspruch: Während das chinesische praktische Denken den Forschungsgegenstand "als ein lebendiges Ganzes" erfasse, zerlege die westliche Logik ihn in "verschiedene Erscheinungsformen". Es existieren also anscheinend manifeste Unterschiede im Hinblick auf den Weg zu wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn und den Status von Wissenschaft in und für die Gesellschaft – ein Aspekt, der ebenfalls Teil eines Wissenschaftsdialogs zwischen Kooperationspartnern werden sollte.

"Der chinesische Staat erwartet, dass die Wissenschaft vor allem zur Lösung praktischer Fragen des Landes und zur Entwicklung nationalen Wohlstands beiträgt."

Generell gesehen lässt sich unter europäischen Wissenschaftsvertretern nach wie vor ein eindeutiges Interesse an Aufrechterhaltung und Ausbau der Kooperation mit chinesischen Partnern feststellen. Nichtsdestotrotz werden inzwischen eine größere Sensibilität und Vorsicht sowie systematischere Regeln für den Umgang mit der chinesischen Seite gefordert. Dies soll insbesondere gelten, wenn vertragliche Übereinkünfte über Wissenschaftskooperationen geschlossen werden. Im Vordergrund stehen dabei:

- Die Sorge über Intransparenz in der Ausgestaltung und dem Management von Partnerschaften und gemeinsamen Projekten,

- eine potenzielle Diskrepanz der Auffassungen von "guter wissenschaftlicher Praxis" insbesondere im Sinne von Forschungsethik und wissenschaftlicher Integrität,

- die mögliche Devianz von damit verbundenen Regeln, Risiken von Dual Use und eines mangelhaften Schutzes von intellektuellem Eigentum sowie

- die drohende politische Instrumentalisierung von gemeinsamen Veranstaltungen und von Forschungsergebnissen seitens chinesischer Autoritäten.

In diesem Zusammenhang zeichnet sich ab, dass die europäische Seite China verstärkt dazu bringen möchte, bestimmte Standards der Zusammenarbeit in Forschung und Technologieaustausch zugrunde zu legen – sie erklären sie sogar zur Voraussetzung von Kooperation. Die Soziologieprofessorin Joy Zhang von der University of Kent kritisiert pointiert diese Art, unilateral Vorgaben zu machen. Es sei sinnvoller, sich auch in dieser Hinsicht in Debatten wechselseitig verstehen zu lernen. Überdies schildert sie, dass chinesische Wissenschaftler sich befremdet zeigen, dass westliche Kollegen beginnen, Forschungsdaten zurückzuhalten. Ein direkter Dialog von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beider Seiten über Fragen wissenschaftlicher Qualitätssicherung, normativer Praxis und von Forschungsethik scheint tatsächlich sinnvoller und zielführender zu sein als der Versuch der Politik, einseitig Standards festzulegen. Dies ist ein Ansatz, der aus unserer Sicht, selbst unter Berücksichtigung aller Schwierigkeiten, noch viel zu selten getestet wird. Die 2019 verabschiedete "Beijing Declaration on Basic Science" der Leopoldina und der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS) könnte in dieser Hinsicht ein interessantes Beispiel sein und ist in ihrer Wirkung aufmerksam zu evaluieren.

Differenzierung notwendig

In der derzeitigen, zunehmend polarisierten öffentlichen Debatte geraten einige weitere Aspekte aus dem Blick: Zuallererst wird in der europäischen Perspektive oft nicht zwischen dem chinesischen Staat und Wissenschaftlern bzw. dem Staat und den Universitäten unterschieden. Da in China "alles" dem Parteistaat unterstehe, so die zugrundeliegende Logik, wären letztlich alle Chinesen, inklusive der Hochschulen, Wissenschaftler und Studierenden im Ausland, als "Propagandisten" oder gar potenzielle "Spione" der Kommunistischen Partei anzusehen. Dieses pauschale "profiling" hat allerdings auch Kehrseiten, zum Beispiel die zunehmende Entfremdung und Isolation chinesischer Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und Studierender in Europa, die innerchinesische Politik durchaus kritisch sehen, denen aber zunehmend Misstrauen entgegengebracht wird, eben alleine weil sie Chinesen sind.

Im Hinblick auf die Wissenschaftslandschaft in der VR China ist ebenfalls Differenzierung notwendig. Es zeigen sich zum Beispiel deutliche Unterschiede in der Behandlung der Sozial- und Geisteswissenschaften, die einer stärkeren politischen Beobachtung und Kontrolle ausgesetzt sind als die Natur- und technischen Wissenschaften. Gerade in den Letzteren arbeitet sich China an die Weltspitze vor. Was die Ersteren anbelangt, so sollen sie gegenwärtig vor allem auf die inländische Problemlösung ausgerichtet werden. Dass es durchaus kontroverse öffentliche Debatten darüber gibt, verdeutlicht – um nur ein Beispiel zu nennen – ein Beitrag des renommierten Politikwissenschaftlers Yu Keping (Peking University), der in einem im Januar 2021 veröffentlichten Interview die Überbetonung von "chinesischen Besonderheiten" seitens chinesischer Sozialwissenschaftler kritisierte, da diese die Zurückweisung der Idee von Wissenschaft als universeller Wissensproduktion und Theoriebildung negiere. Anstatt über "chinesische Besonderheiten" zu räsonieren, sollten chinesische Wissenschaftler internationaler denken und kommunizieren. Zudem votierte er für "Freiheit des Denkens und eine freie akademische Umwelt für Wissenschaftler".

Des Weiteren existieren signifikante Unterschiede zwischen einzelnen Hochschulen in China. Dies hängt u.a. mit der politischen Kultur in einzelnen Provinzen zusammen, wobei Hochschulen – vor allem die in den Ostküsten-Provinzen – mit ausgedehnten externen Kooperationsbeziehungen sich meist als offener erweisen als diejenigen in Zentral- oder Westchina. Ausgleichend und produktiv wirken sich stets langjährige enge Kooperationsbeziehungen mit chinesischen Institutionen und mit individuellen Wissenschaftlern aus, durch die Vertrauen entstanden ist und die daher stabiler sind. Unsere eigene Erfahrung zeigt, dass sogar in der derzeitigen Pandemie über diese gewachsenen Netzwerke die wissenschaftliche Kommunikation auch in digitalen Formaten erstaunlich gut und umfassend funktioniert.

"Viele chinesische Wissenschaftler sind stolz auf die – auch wissenschaftlichen – Leistungen ihres Landes und tun dies auch kund."

Zudem sollte man in Kooperationsprozessen auch verstehen, dass viele chinesische Wissenschaftler, wie die Bevölkerung schlechthin, stolz auf die – auch wissenschaftlichen – Leistungen sind, die ihr Land in den letzten Jahrzehnten erbracht hat, und dies auch kundtun. Nicht ernst zu nehmen oder abzuerkennen, dass auch chinesische Kolleginnen und Kollegen ein intrinsisches Forschungs- und Erkenntnisinteresse besitzen können und dies auch in widrigen Umwelten durchzusetzen im Stande sind, wäre vermessen und für Kooperationschancen und deren Verbesserung abträglich.

Insgesamt ist es zu begrüßen, dass wissenschaftliche Organisationen und Behörden in Deutschland und Europa aktuell ihre Zusammenarbeit mit Partnern in China auf der Basis realer Erfahrungen, globaler Dynamiken und neuer Signale aus China reflektieren. Letztlich können wir diese Entwicklungen nur in, mit und durch Kooperation auf Augenhöhe beeinflussen. Spezielle bi- oder multilaterale Wissenschaftsdialoge nicht nur auf wissenschaftspolitischer Ebene, sondern zwischen wissenschaftlichen Fachverbänden oder Partnerhochschulen können hier hilfreich sein. Gleichwohl sollte besonders die Zusammenarbeit auf individueller Ebene gefördert werden. Während größere Institutionen eher den Dialog über allgemeine politische und rechtliche Prinzipien – und notfalls ihren Schutz – gewährleisten können, werden wissenschaftliche Werte letztendlich in der konkreten Arbeit und im interkulturellen Aushandlungsprozess unter Forschenden realisiert und ihre Bedeutung durch das globale Wissenschaftssystem evaluiert. Nicht zuletzt ist auch politische Vereinnahmung hier schwieriger als im Falle größerer Plattformen.

Forschung über Forschung in Kooperationsstrukturen

Was noch fehlt, sind zudem systematische Beschreibungen und Analysen der Formen und Effekte existierender wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit China, also qualitative, inklusive ethnographische Forschung über Forschung in Kooperationsstrukturen – Studien, die über die eher an kommerziellen Aspekten interessierten Analysen der technischen Innovationsfähigkeit Chinas oder die klassische Hochschulforschung hinausgehen. Dies würde die Erkenntnislücke füllen, die noch existiert zwischen anekdotischen Problembeschreibungen und einer abstrakt normativ begründeten pauschalen Forderung oder Ablehnung von Kooperation. Sinnvoll erscheint es zugleich, die allgemeine Chinakompetenz in allen Disziplinen und Wissenschaftszweigen zu fördern, nicht nur im Hinblick auf chinabezogene Studienrichtungen. Es ist insgesamt beunruhigend, dass die Zahl der Studierenden, die sich für einen chinabezogenen Studiengang oder das Erlernen der chinesischen Sprache entscheiden, signifikant zurückgegangen ist, gerade in einer Zeit, in der auf Grund der zunehmenden Bedeutung Chinas in der Welt ein Mehr an Wissen, Neugier und an Chinakenntnis benötigt werden. Zudem sollten wir neue China-Kompetenznetzwerke auf europäischer Ebene aufbauen und letztlich den Transfer von Chinawissen in die Gesellschaft hinein stärken. Ein Abbau der wissenschaftlichen Zusammenarbeit würde nicht nur den Zugang europäischer Wissenschaftler nach China erschweren, sondern auch die Möglichkeiten, dieses komplizierte und komplexe Land und sein Wissenschaftssystem besser zu verstehen und darüber sowie über Fragen der Forschungsethik einen produktiven Dialog zu führen.

0 Kommentare