Filmwissenschaft

Persönliche Handschrift

Der Film ist die Regiekunst par excellence. Während das sogenannte Regietheater, bei dem der Regisseur über den Text des Stücks souverän verfügt, dieses in die Gegenwart transferiert, kürzt oder umstellt, manchen Kritikern und Theaterbesuchern noch immer wie eine Aberration vorkommt, gilt für den Film, dass er zunächst und zumeist das Werk einer Regisseurin oder eines Regisseurs ist – ob diese nun Murnau, Lang, Hitchcock, Bergmann, Akerman oder Varda heißen.

Mehr noch: Film ist Kunst erst, wenn die Regie dem Film gegen alle ökonomischen und anderen Zwänge den Stempel eines Stils und einer persönlichen Handschrift aufzudrücken vermag. So jedenfalls dachten die französischen Filmkritiker der 1950er Jahre um André Bazin, die für die Cahiers du cinéma schrieben und später, wie etwa François Truffaut und Jean-Luc Godard, selbst Regisseure wurden.

Und so dachten auch die ersten Filmwissenschaftlerinnen und Filmwissenschaftler. Erst als Regisseure zu Autoren und individuelle Filmographien zu stilistisch kohärenten Werken erklärt wurden, fand das Kino mit seinem Kanon in einer Lücke zwischen Kunst- und Literaturwissenschaft Eingang in die Universität.

Gerade in seinen Anfängen war der Film keineswegs eine Kunst der Regie.

Das Publikum interessierte sich für Regisseure nur in Ausnahmefällen

In den ersten Jahren des Kinos benutzten die Filmverleiher Kataloge, in denen die Filme nach Genrekategorien wie Reisefilm, Landschaftsansicht, Komödie, Fantasie oder Eisenbahnfilm geordnet wurden. Vermarktet wurden die Filme zum Meterpreis. Die Namen von Regisseuren spielten dabei ebenso wenig eine Rolle wie die der Schauspieler. In Europa finden die Namen der Hauptdarsteller ab 1908 erstmals Verwendung, in den USA dauert es noch einige Jahre länger. Die Regie bleibt indes im Hintergrund. Als die Filme in den 1910ern abendfüllend werden und Tageszeitungen Filmkritiken einführen, behandeln die Rezensenten inspiriert vom Theater zunächst den Drehbuchautor als Urheber des Films.

Auch das Publikum interessiert sich für Regisseure weiterhin nur in Ausnahmefällen. 1943 bestellt David O. Selznick, der Produzent von "Vom Winde verweht", dem bis heute nach Zuschauerzahlen erfolgreichsten Film aller Zeiten, beim Marktforscher Gallup eine Studie über den Marktwert von Produzenten und Regisseuren. Selznick möchte wissen, ob es sinnvoll ist, seinen Namen gleich groß wie den der Stars aufs Plakat zu setzen.

Das Resultat ist ernüchternd. Das Publikum kennt überhaupt nur sechs Regisseure und Produzenten beim Namen: Alfred Hitchcock, Howard Hawks und Frank Capra sowie die Produzenten Samuel Goldwyn, Selznick selbst und vor allem Cecil B. De Mille, einen Hollywood-Pionier und Spezialist für Monumentalfilme wie "Die zehn Gebote". Nur De Mille hat dabei die Zugkraft eines Stars. Regisseure wie John Ford, Fritz Lang, Jean Renoir und selbst Orson Welles, die alle zu dieser Zeit in Hollywood arbeiten und in den 1950er Jahren von den französischen Kritikern zu Fixsternen am Firmament des Autorenfilms erklärt werden, kennt niemand.

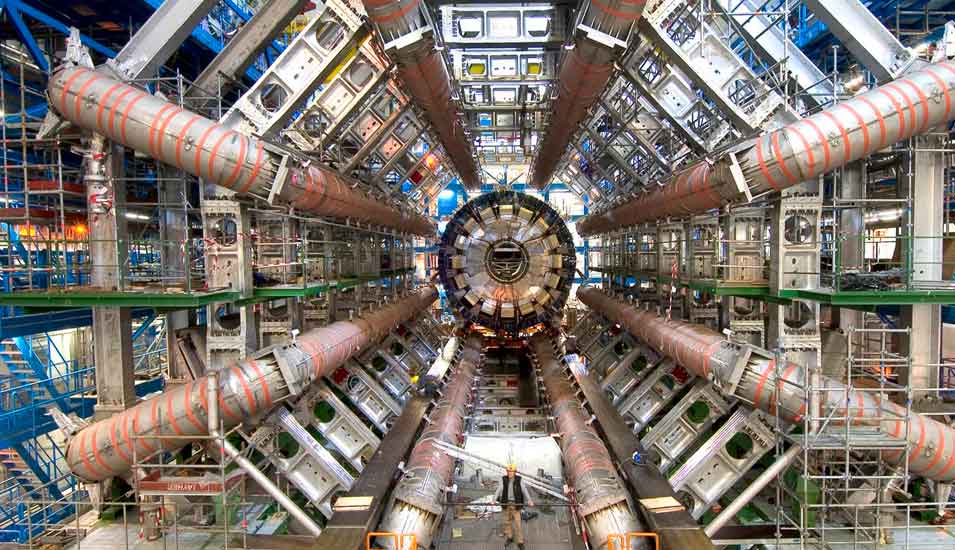

Das darf auch nicht überraschen. Im klassischen Hollywood-Kino, das Mitte der 1910er Jahre eine arbeitsteilige Produktionsweise einführt, die sich an dem Vorbild der Fließbandproduktion in der Automobilindustrie orientiert, ist die Regie eine technische Funktion unter anderen. Das Licht beispielsweise ist hochgradig konventionalisiert: Drei Scheinwerfer leuchten jede Szene aus, und die Ausleuchtung ist immer schon eingerichtet, wenn der Regisseur das Studio betritt. Seine Aufgabe beschränkt sich im Wesentlichen darauf, den Schauspielern zu sagen, wo sie stehen sollen und wie sie ihre Gesten ausführen, und später, nach Einführung des Tonfilms, wie sie ihre Dialoge sprechen sollen. Ist die Szene im Kasten, fährt er nach Hause. Den Schnitt besorgt die dafür zuständige Abteilung, und sie befolgt dabei Regeln, auf die das abgedrehte Material schon abgestimmt ist.

Charlie Chaplin als große Ausnahme

Die Hollywood-Regisseure, denen die Kritiker der Cahiers in den 1950er Jahren Autoren-Status attestieren, wie Hitchcock oder John Ford, behalten die künstlerische Kontrolle unter diesen Bedingungen dadurch, dass sie nur das Material abdrehen, das sie auch im Film sehen wollen und den Schnittmeistern so keine Möglichkeit lassen, den Film anders zu schneiden. Die meisten Regisseure ersparen sich aber sich diesen Aufwand. Das Genie Hollywoods war ein Genie des Systems, wie André Bazin einmal schrieb.

Die große Ausnahme ist dabei Charlie Chaplin, mit seiner Figur des Tramp der erste globale Superstar des Kinos. Chaplin führte ab 1914 bei insgesamt 72 Filmen selbst Regie, schrieb immer auch das Drehbuch selbst, besorgte den Schnitt und schrieb meistens auch die Musik selbst. Chaplin hatte 1919 gemeinsam mit den Schauspielern Douglas Fairbanks und Mary Pickford und dem Regisseur D.W. Griffith sein eigenes Studio gegründet, United Artists, das auf den Verleih von unabhängig produzierten Filmen spezialisiert war, und verschaffte sich so die nötige Freiheit und, was sonst in Hollywood niemand hatte: Muße. Während im Studiosystem jemand als guter Regisseur galt, der eine Minute fertigen Film pro Tag ablieferte und nach drei Monaten mit den Dreharbeiten durch war, feilte Chaplin an seinen Langspielfilmen drei Jahre und mehr.

Der Gedanke, dass nicht nur ein Chaplin, sondern jeder Regisseur der Autor seines Films sein könnte, den die Kritiker der Cahiers in den 1950er Jahren in die Welt tragen, wird denn auch nicht von ungefähr nicht in den USA formuliert. Während einzelne Regisseure wie Albert Capellani in den 1910er Jahren in Frankreich und Hollywood mit gleichem Erfolg drehten, beziehen Regisseure und Regisseurinnen der französischen Avantgarde der 1920er wie Jean Epstein oder Germaine Dulac erstmals eine Gegenposition zum industriellen Mainstream des Hollywood-Kinos. Für sie muss der Film erst noch Kunst werden, und der Weg dahin ist die Autorschaft, die künstlerische Kontrolle der Regie.

Hollywood-Kino ist Produzenten-Kino

Diese Opposition verfestigt sich in den Köpfen so sehr, dass manchen französischen Kritikern und Filmemachern der Autorenfilm nachgerade als nationale Spezifik Frankreichs gilt. So schreibt der Regisseur Jean Benoît-Lévy 1943 an seinen Kollegen Jean Renoir aus Anlass von dessen Film "This Land Is Mine", den er für das Hollywood-Studio RKO drehte, dass es sich bei diesem amerikanischen Film letztlich um einen französischen handle, weil er in unverkennbarer Weise das Werk eines großen Regisseurs sei. Die originelle Leistung der Cahiers-Kritiker bestand vor diesem Hintergrund darin, den Autoren-Status zu internationalisieren. Für Bazin, Godard, Truffaut und ihre Weggefährten konnten nicht nur Franzosen, sondern auch Deutsche, Engländer und Amerikaner Autoren sein, und sogar Regisseure des Hollywood-Kinos.

Über amerikanische Vermittler wie Andrew Sarris, den langjährigen, frankophilen Kritiker der New Yorker Village Voice erreichte diese frohe Botschaft schließlich auch Hollywood. Eine Generation von jungen Regisseuren, die Vertreter des "New Hollywood" wie George Lucas, Steven Spielberg oder Martin Scorsese, erkämpfte sich im Hollywood der 1970er Jahre bisher nicht gekannte Freiheiten, darunter auch das Recht auf den "final cut", das Verfügen über die letzte Schnittfassung. Vor etwas mehr als zwanzig Jahren setzte die Regiegewerkschaft DGA (Director’s Guildo of America) schließlich sogar ganz in diesem Geist durch, dass in den "credits" mit der Formulierung "A [Name des Regisseurs] Film" der Film dem Regisseur als dessen künstlerische Leistung zugeschrieben wird.

Wie sehr das Hollywood-Kino allerdings auch heute noch ein Produzenten-Kino ist, sieht man unter anderem daran, dass der wichtigste Oscar derjenige für den besten Film bleibt. Nur in dieser Kategorie sind alle Mitglieder der "Academy" stimmberechtigt, wohingegen in den anderen Kategorien – Kamera, Regie, Schauspiel, Musik etc. – die jeweiligen Fachvertreter über ihre Kolleginnen und Kollegen richten. Und den Oscar für den besten Film kriegen eben nicht die Regisseurin oder der Regisseur, sondern die Produzenten. Zumindest in Hollywood bleibt der Autorenfilm, verstanden als der Ertrag einer souverän handelnden Regie, weiterhin eine Fiktion der Theorie.