Wissenschaftliche Publikationen

Traditionelles Denken behindert Open Access

Wo technische oder finanzielle Bedingungen als Argument gegen Open Access genutzt werden, wird verdeckt, dass es nicht um den Zugang zu Wissen, sondern ums Festhalten an etablierten Strukturen geht. Kritiker vermeintlicher Schwächen von Open Access verpassen dabei die Chance, Kommunikation vom Sinn ihres Daseins her zu denken, statt vom Modus ihrer Begrenzung.

Die Krux der langfristigen Zugänglichkeit digitaler Publikationen ist ein vieldiskutiertes, aber technisch lösbares Problem. Es lässt sich sicher streiten, ob HTML-Versionen oder PDF noch in 100 Jahren die präferierten Formate sind. Doch digitale Archivierung ist nicht statisch: durch Nutzung distribuierter Archivsysteme und offener Infrastrukturen ist es möglich, Medien konstant weiterzuentwickeln. Hierfür bietet Open Access wie kein anderer Publikationsmodus die optimalen Bedingungen. Zudem heißt Open Access nicht, dass es nicht auch gedruckte Versionen von Artikeln und Büchern gibt.

Open Access ist ein Struktur- kein Kostenfaktor

In der Kosten-Problematik argumentieren Kritiker mit einer kategorischen Tarnkappe: Open Access verlagere "bekanntlich die Publikationskosten auf die Autoren". Das ist falsch. Es gibt zahlreiche erfolgreiche Open Access-Modelle, die von kollaborativer Finanzierung der gesamten Fachzeitschrift bis hin zu Publikationsstrukturen reichen, die von Bibliotheken, Instituten oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern selbst getragen werden. Dass Lesende nicht zahlen, heißt nicht, dass nun Autorinnen und Autoren zahlen müssen. Kritiker stellen die Entwicklung hin zu mehr Open Access allerdings oft so dar, da sie aus der Sicht tradierter Wertschöpfung heraus argumentieren, die die neuen Modelle nicht umfasst.

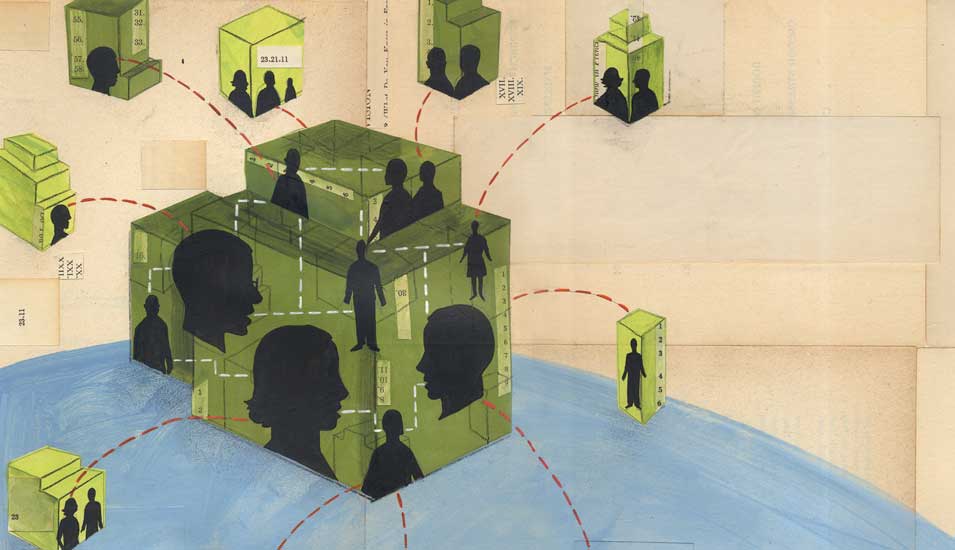

Die Argumente gegen Open Access offenbaren allerdings ein tieferliegendes Problem. Denn wer mit technischen oder finanziellen Bedingungen des Zugangs gegen Open Access ins Felde zieht, blendet einen fatalen Systemfehler aus: Wenngleich die technischen Möglichkeiten, jeder Person Zugang zu Wissen zu ermöglichen, schon seit Jahren bestehen, leistet es sich die Wissenschaft noch heute, dieses Wissen hinter kostspieligen Bezahlschranken zu verschließen. Das No Access-Szenario, das Wolfgang Sander aufgrund technischer Barrieren in der Zukunft sieht, besteht für die meisten Menschen aufgrund ökonomischer Barrieren schon heute.

Meine Publikationsfreiheit ist deine Lesefreiheit

Das wichtigste aber führt Sander zum Schluss an: Open Access bringe "das Potenzial zu einem Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit" mit sich. Wie kann es sein, dass in einem Land wie Deutschland, in dem etablierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Vergleich zu vielen anderen Ländern tiefgreifend autonom forschen können, die Zugänglichmachung der Ergebnisse dieser Forschung als ein Angriff auf ebenjene Freiheit gewertet wird? Das System, in dem wir Wissen kommunizieren, sollte beispielhaft darin sein, jeder Person – Autorinnen und Autoren wie Lesenden – Zugang zu ermöglichen und so mit Offenheit gegen autoritäre oder wissenschaftsfeindliche Einflüsse agieren zu können.

Wolfgang Sander spricht vom Potenzial, dass eine autoritär geleitete Publikationsförderung entstünde, dass also Hochschulleitungen Türsteher und Türsteherinnen der Wissenschaftskommunikation würden. Nur: die Wissenschaft ist schon heute flächendeckend ein System aus Türsteherpositionen, bei dem insbesondere der Druck der Etablierten auf den Schultern des Nachwuchses lastet. Wenn es also um die reine Freiheit ginge, böte das gegenwärtige System viel Potenzial für Umbau- und Transparenzbestrebungen. Diese Freiheit kommt aber immer im Verbund mit Verpflichtungen, unter anderem auch der, allen anderen ebenso diese Freiheit zuzugestehen.