Mentale Gesundheit

Immatrikulation, Dissertation, Depression?

Ein durchschnittlicher Tag als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Professorin an einer deutschen Hochschule ist oft eine 'Tour de Force' durch Lehrveranstaltungen (die vor- und nachbereitet werden müssen), dem Vorbereiten von Anträgen, dem Arbeiten an Publikationen, dem wissenschaftlichen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, der Teilnahme an Gremiensitzungen, der Betreuung von Studierenden und Promovenden und einer Vielzahl anderer Aufgaben und Tätigkeiten. Unsichere Beschäftigungsverhältnisse, ständige Überstunden sowie ein hoher Produktivitätsdruck steigern den beruflichen Stress der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Am Ende des Tages muss dazu auch noch das Privat- und Familienleben mit all seinen Höhen und Tiefen bewältigt werden.

Studien zeigen, dass Hochschulangehörige, allen voran die Gruppe der Studierenden, aber auch wissenschaftliches und nicht-wissenschaftliches Personal zunehmend Stress und Belastung empfinden. Dass dies bereits in den Fokus der Hochschulforschung rückt, belegen Publikationen wie das Themenheft "Resilienz im Hochschulkontext", das 2020 vom Bayerischen Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung herausgegeben wurde. Resilienz und psychische Gesundheit sind demnach nicht nur auf der individuellen und gesellschaftlichen Ebene von Bedeutung, sondern auch für den Bereich der tertiären Bildung, für das Hochschul- und Wissenschaftssystem.

Resilienz und psychische Gesundheit

Resilienz, verstanden als Fähigkeit und Prozess widrige (Lebens-)Situationen, Trauma, Stress und Tragödien gelingend verarbeiten zu können – ohne dauerhaftes Belastungserleben, ist ein nicht unwichtiger Faktor für die psychische Gesundheit von Individuen. Die Mehrheit aller Menschen hat genügend Resilienz, um schwierige Lebenssituationen und einschneidende negative Erlebnisse psychisch gut zu verarbeiten.

Zur Erfassung von psychischer Gesundheit gibt es daneben eine Vielzahl an theoretischen Konzepten und Modellen. Psychische Gesundheit lässt sich beispielsweise mit Hilfe der "Positive Mental Health" (PMH) Skala erfassen. Dabei handelt es sich um ein kurzes, eindimensionales und personenzentriertes Instrument, das zur Messung der zentralen Aspekte positiver psychischer Gesundheit entwickelt wurde. Es ermöglicht Vergleiche zwischen verschiedenen Alters-, Geschlechts- und ethnischen Gruppen und ist auch für den Einsatz in verschiedenen Kulturen geeignet.

Anhand von neun sorgfältig ausgewählten Fragen lässt sich das individuelle Maß der positiven psychischen Gesundheit erheben. Je mehr Fragen mit "Ja" beantwortet werden können, desto psychisch gesünder ist der oder die Befragte.

1. Ich genieße mein Leben.

2. Ich bin oft unbeschwert und gut aufgelegt.

3. Alles in allem bin ich zufrieden mit meinem Leben.

4. Im Allgemeinen bin ich zuversichtlich.

5. Es gelingt mir gut, meine Bedürfnisse zu erfüllen.

6. Vieles, was ich tue, macht mir Freude.

7. Ich fühle mich dem Leben und seinen Schwierigkeiten gut gewachsen.

8. Ich bin in guter körperlicher und emotionaler Verfassung.

9. Ich bin ein ruhiger, ausgeglichener Mensch.

Weiterführende Informationen zur "Positive Mental Health Scale" bietet das Forschungs- und Behandlungszentrum für psychische Gesundheit (FBZ) der Ruhr-Universität Bochum.

Das Zwei-Faktoren-Modell psychischer Gesundheit

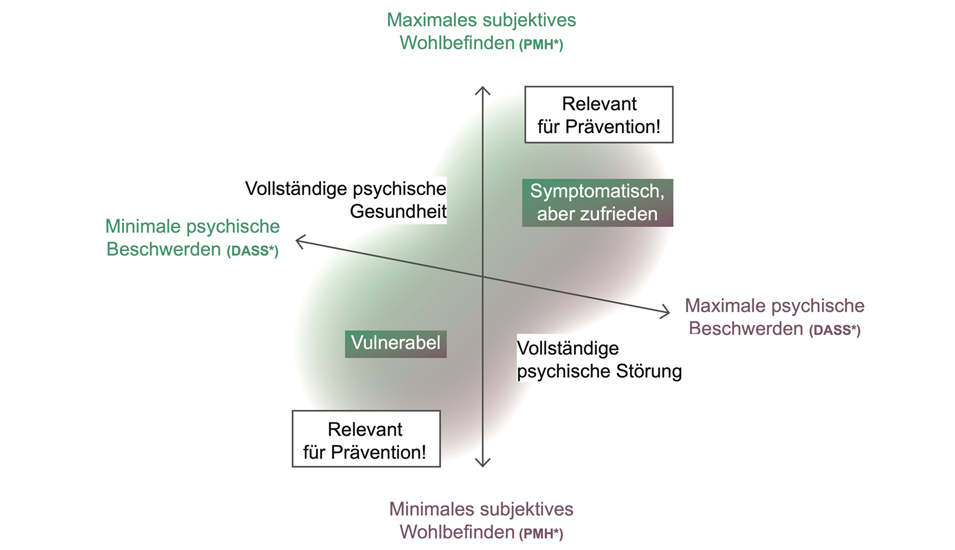

Vermeintlich stehen der psychischen Gesundheit die psychischen Störungen gegenüber. Ganz selbstverständlich werden diese gemeinhin als Kontrapunkt zur psychischen Gesundheit verstanden. Dass diese Sichtweise zu kurz greift, zeigt das Zwei-Faktoren-Modell von Keyes und Lopez (2002). Im Rahmen dieses zweidimensionalen Modells werden die beiden Faktoren positive psychische Gesundheit und psychische Beschwerden (erfasst mit der Positive Mental Health Scale, PMH*, und den Depression, Anxiety and Stress Scales, DASS*) zueinander in Beziehung gesetzt. Der Beschwerdefaktor reicht von minimalen bis maximalen Beschwerden, der zweite Faktor beinhaltet minimales bis maximales Wohlbefinden. Empirische Untersuchungen zeigen, dass in dem von positiver psychischer Gesundheit und psychischen Beschwerden theoretisch aufgespannten zweidimensionalen Raum vier Quadranten entstehen, auf die sich die Allgemeinbevölkerung wie folgt verteilt:

- Personen, mit vollständiger psychischer Gesundheit, die psychisches Wohlbefinden und minimale psychische Beschwerden aufweisen (Quadrant I, rund 70 Prozent der deutschen Erwachsenen)

- Personen, die Symptome psychischer Störungen, aber auch einen hohen Grad an Wohlbefinden aufweisen (Quadrant II, rund 10 Prozent)

- vulnerable Personen, die zwar keine oder kaum psychische Beschwerden, aber auch ein minimales psychisches Wohlbefinden aufweisen und (Quadrant III, circa 10 Prozent)

- Personen, die sowohl psychische Beschwerden als auch ein minimales psychisches Wohlbefinden aufweisen. (Quadrant IV, circa 10 Prozent)

Präventive Maßnahmen sind insbesondere für die vulnerablen und symptomatischen, aber zufriedenen Personen wichtig, therapeutische Maßnahmen sind für Menschen im Quadranten IV ("vollständige psychische Störung") indiziert.

Das Zwei-Faktoren-Modell verdeutlicht, dass Elemente psychischer Gesundheit und psychische Störungen gleichzeitig vorhanden sein können. Sie korrelieren, sind aber zumindest partiell unabhängige Konzepte. Daher sind die beiden Dimensionen in der Abbildung auch nicht vollständig orthogonal dargestellt. Positive psychische Gesundheit ist relativ unabhängig von psychischen Problemen und ursächlich relevant für die Entstehung und den Verlauf psychischer Störungen. Über den Faktor positive psychische Gesundheit lassen sich Vorhersagen über die Entwicklung von psychischen Gesundheitsproblemen ableiten, die aussagekräftiger sind als "klassische" Erklärungsansätze, die allein auf psychopathologischen und soziodemografischen Variablen beruhen.

Resilienz stärken und mentale Gesundheit pflegen

Resilienz und psychische Gesundheit sind keine unveränderlichen Ressourcen, über die man entweder verfügt oder nicht. Im Gegenteil, es ist eine lebenslange Entwicklungsaufgabe, die eigene psychische Gesundheit proaktiv und präventiv zu pflegen, die eigene Resilienz zu stärken.

Lebensstilentscheidungen hinsichtlich Ernährung, Bewegung, Konsum von Genussmitteln et cetera, die wir tagtäglich bewusst, häufiger jedoch unbewusst treffen, sind hierfür ausschlaggebend. Die folgenden Lebensstilfaktoren sind förderlich für unsere Resilienz und psychische Gesundheit:

1. Regelmäßige und moderate körperliche Bewegung sowie psychische Bewegung (Lesen, sich geistigen Herausforderungen stellen, Neues ausprobieren et cetera) und emotionale Bewegung (Aufbau und Pflege von Beziehungen, Gefühle wahrnehmen und ausleben et cetera): Neben der Förderung der körperlichen Gesundheit werden positive Gefühle stimuliert und negative Gefühle reduziert, was wiederum der psychischen Gesundheit dient. Darüber hinaus fördert Ausdauertraining das Wachstum von Nervenzellen und ihren Verbindungen im menschlichen Gehirn. Krafttraining stimuliert insulinähnliche Wachstumsfaktoren, die positive Wirkungen auf den ganzen Organismus haben. Gemeinsam reduzieren beide Sportarten häufige Schmerzen wie etwa die weit verbreiteten Rückenschmerzen.

2. Alltägliche positive Aktivitäten, die Spaß machen und Freude bereiten, die wir nur für uns tun. Selbstverständlich versteht jeder Mensch darunter etwas anderes. Es geht hierbei nicht um großartige Ausnahmeaktivitäten ("Weltreise"), sondern um kleine (Alltags-)-Handlungen, die wir problemlos in unseren Alltag einbauen können. Wichtig ist, dass jeden Tag mindestens eine positive Aktivität für sich selbst ausgeübt wird.

3. Positive Emotionen, die idealerweise täglich im Verhältnis 3:1 zu negativen Gefühlen stehen oder dieses sogar übertreffen sollten. Sinkt das Verhältnis unter diese Schwelle, besteht die Gefahr, dass wir depressiv werden. Aber welche Maßnahmen tragen dazu bei, dieses Verhältnis zu erhalten, gar zu erhöhen? Negative Emotionen in ihrer Intensität und Häufigkeit abzubauen oder nicht in das Zentrum der Aufmerksamkeit zu stellen ist ein guter erster Schritt. Auch die positive Neubewertung von Stresserfahrungen sollte angestrebt werden. Zudem können positive Gefühle durch Vorstellungs-, Gedächtnis- oder Zielübungen bewirkt werden. Grundsätzlich ist es ratsam, die Aufmerksamkeit auf positive Erfahrungen zu lenken, zum Beispiel durch das Schreiben sogenannter Dankbarkeitstagebücher. Und last but not least: Um positive Gefühle zu erzeugen, sollten wir Verhaltensweisen fördern, die mit reziproken positiven Emotionen einhergehen (Altruismus). Gehe ich also zugewandt und freundlich auf andere Menschen zu, reagieren diese in der Regel spiegelbildlich, was wiederum bei mir positive Emotionen wachruft.

Zur Sicherheit sei auch noch einmal betont, dass sowohl positive wie auch negative Gefühle ihre Berechtigung haben. Wir brauchen beides, aber eben im richtigen Verhältnis.

Der Mensch als aktives, informationsverarbeitendes Wesen hat immer die Möglichkeit, seine psychische Gesundheit positiv durch entsprechende Lebensstilentscheidungen zu beeinflussen. Das kann der Entschluss zum Abendspaziergang oder zum 'Digital Detox' sein. Oder die Tatsache, sich auf die drei schönsten Momente des heutigen Tages zu besinnen, anstatt sich über eine zurückliegende schwierige Situation erneut zu ärgern.

Wenn wir wieder auf den Hochschulkontext schauen, sollten die dargestellten Forschungsergebnisse, insbesondere die Erkenntnisse hinsichtlich der Bedeutung von Lebensstilentscheidungen, jedoch nicht nur auf einer individuellen Ebene Anwendung finden. Auch die Hochschulen als Institutionen sowie das Wissenschaftssystem als solches sind gefordert, Rahmen- und Arbeitsbedingungen zu schaffen, die der psychischen Gesundheit der Hochschulangehörigen zuträglich sind und gleichzeitig Lehre, Forschung und Translation beziehungsweise Transfer auf hohem Niveau ermöglichen.

Welttag der psychischen Gesundheit

Am 10. Oktober begehen die World Federation for Mental Health und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den World Mental Health Day – den Welttag der geistigen beziehungsweise seelischen Gesundheit. In vielen Ländern ist der Welttag in Aktionswochen eingebettet, die über psychische Erkrankungen aufklären.

Mit den Belastungen von Hochschulangehörigen während der Corona-Pandemie und im sonstigen wissenschaftlichen Alltag beschäftigt sich auch regelmäßig der Themenschwerpunkt "Psyche" von Forschung & Lehre.